目的地をどこにすべきか?

『マインドフルネスとは何か?(1)』の最後に、ヴィパッサナー瞑想について「目的地」の調整が必要、とのお話をしました。

目的地をどこにすべきか?ということについて考えてみます。

『マインドフルネスとは何か?(2)』の最後に掲げた表を再掲します。すこし修正していあります。

厳密なものではありません。理解を容易にするためのに、私の理解に基づき整理したものです。

| MBSR | ヴィパッサナー瞑想 | |

| 基本的方法論 | 今ここに注意を集中する | 今ここで観察する |

| 依拠するもの | 自分の望む生活を送ることはよいことという価値観 | 法 |

| 人間観 | 人生を謳歌することは良いこと という理念 無我にはフォーカスしない(バックグラウンドにはある) | 人間はありのままでは苦しむもの(事実認識)、そのような認識構造になっている 無我(自我否認) |

| 方法・手段 | 今の体・感覚への注意集中を通じて、体の感覚を拒否せず受容し、自己の全体性を回復する 概念が先導 | 身・感覚・心の働きを観察し、苦の生起を観察し、苦の滅尽を観て、法を証得する 概念知を捨てる(捨) |

| 結果として得ること | ストレスとうまく付き合い、豊かに人生を送る | 完全な苦からの脱却 出世間の境地、捨 |

MBSRとヴィパッサナー瞑想の本質的な相違点

この表で比較してみると、MBSRは、西欧の確立した自我観を前提に、自我を尊重し、価値観や理想(=概念)に向かって生きることを良しとする人生観を前提にしているように感じます。

対して、ヴィパッサナー瞑想は、極めて冷徹な人間観の基づきます。そして極めて強力です。

冷徹な人間観に基づき、人間に苦しみをもたらしてゆく無明を、徹底的に観察して克服してゆくための方法論と言っていいように思います。

徹底的に観察してゆけば、結果として法を証得し、涅槃に向かわざるを得ない(ただしそこまで到達できる人は限られてくるのかもしれません)方法であるように思います。

当然そこでは「価値観や理想(=概念)」というものは「苦」と同様、無明として滅尽されてしまうでしょう。それゆえ「極めて強力」だと表現しました。

それゆえ、俗世での価値観、考え方を超越してしまう「出世間の境地」を目指す方法と言えます。

アメリカ人は、セロトニンの回収量が多いセロトニントランスポーターの遺伝子LL型が、日本人に比べて多いそうです。

すべてのアメリカ人がLL型であるというわけではないようですが、LL型が比較的多いことが、自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想が支配的であることにつながり、MBSRの性格にも影響を及ぼしているように感じます。

自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想が支配的である場合、自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想が支配的であるには「苦痛、ストレス」が生じます。

MBSRにも、ベックの認知モデルにも「自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」が前提であり、自己肯定的に生きること、人生を楽しむことができていない人々に、「自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」を実現するための援助を提供する方法論であるように感じます。

どのようなセラピーであれ、その社会の価値観を離れては成り立ちません。

一方、ヴィパッサナー瞑想は、苦悩からの解放へと至る過程で、必然的に社会の価値観を捨て去るもののように感じます。それによって完全な涅槃に至るように感じます。

それゆえ、ヴィパッサナー瞑想に取り組む人々には、サンガ(出家者の教団)が必要であった、とも考えられます。

MBSRは、慢性的な疾患や疼痛に悩む人々が、「自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」が実現できないと考えていて、そのことが苦しみになっているという状態において、「そのことが苦しみになっている」ということを解消するためのプログラム、というとらえ方もできるようにも感じます。

ベックの「非機能的な自動思考」の非機能的とは、簡略的には、気分を下げる思考やイメージと説明されますが、それは「自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」から外れるもの、または「自己肯定的、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」を妨げるものという意味を含んでいるようにも感じられます。

ただしこの点には留意してもらいたいのですが、MBSRに、仮に自己肯定的、人生を楽しむことを良しとする前提があったとしても、それらの実現を直接的な目的としてMBSRがプログラムされ、指導されているのではない、という点です。

カバットジンは「マインドフルネスストレス低減法」の中でこのように言っています。

『患者たちは、何か良いことが起こるのではないかと期待してやってきます。ところが、ここでは「なにかに到達したいというような目的意識は捨てて、トレーニングを行うように」と言われます。その代わりに、「自分が今いる瞬間を受け入れ、精いっぱい生きるように」と励まされます。』

『「今とは違う何かが欲しい」という気持ちは、ただの希望でしかありません。そのあげく、自分の望む何かが手に入らなかったときや、「こんなはずではなかった」と思ったときには「失敗だった」という思いが浮かんでくるのです。』

目的意識や(自分にない)何かが欲しい、という「欲求」がついて回ると瞑想は効果を表さないようです。同様なことをスマナサーラ先生も言われています。

これは「マインドフルネスに取り組むときに大事なこと」などではなく、「事実」と考えた方がよさそうです。

ああなりたい、あれが欲しいという気持ちは「渇愛」です。

心が動き回り(思考している状態)、感情が生起していると「渇愛」も活性化するのでしょう。

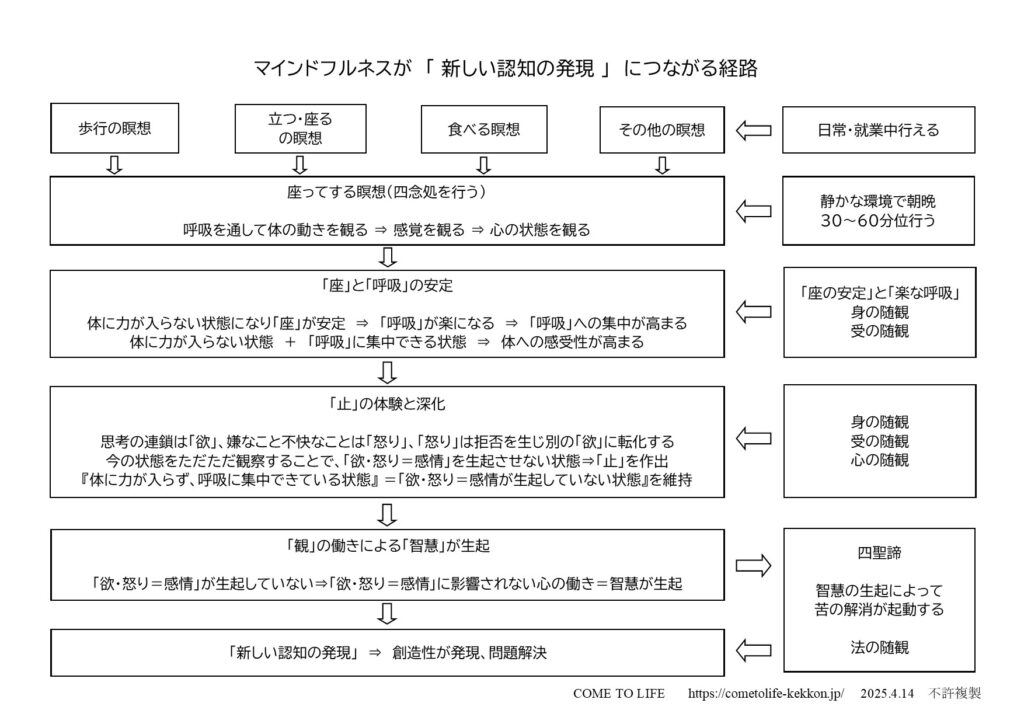

心が動き回るとことを止め、感情、渇愛が生起しないようにすることで、「止」の状態に至り、「止」に至ることで「観」による「智慧」=「人間に本来備わっている創造性、問題解決能力」が発現する、ということのように考えています。

このプロセスを図示しておきます。

日本人は、セロトニンの回収量の少ないセロトニントランスポーターの遺伝子であるSS型が圧倒的に多いそうです。

「自己肯定的に生きること、人生を楽しむことよしとする価値観や理想」に基づく方法論は、当然好ましいものなのですが、日本人からするとそのような理想は、否定すべきものではないもの、なんだかきれいごとのように思えて、それを前提に物事を考え組み立てるのには少し抵抗がある、と感じるかもしれません。私はその様に感じます。

一つの考え方(価値観や理想)をめぐっても、反応は人それぞれです。

ヴィパッサナー瞑想の注意点

一方、ヴィパッサナー瞑想が依って立つ仏教の認識論は徹底しており、とても厄介です。

その厄介さは、労働に従事せずもっぱら修行により涅槃を目指すことにより実践され、練り上げられてきたことに由来するようにも思います。文字通り出世間の境地に至るための方法論です。

極めて意地の悪い言い方ですが、もっぱら修行に専念し涅槃に至ることが至高の価値であると認識する人々が、自己の依って立つ価値基準からみて、涅槃に至らないと人間はどうしようもなくひどい存在なんですよ、とでも言いたいかのような人間観、と表現したらいいでしょうか。

ひどい言いようですが、ヴィパッサナー瞑想をして、『迷いの生涯を引き起こし、喜びと貪りとを伴い、あれへこれへと絡まりつく渇愛』を観てしまうと、困ったことに、自分てどうしようもなくひどい存在なんだな、と感じるようにもなります。(『』内「阿含経典」増谷文雄 第3巻「蘊」より)

このように自分を観るようになると、他者の行動を観てもこの人も『迷いの生涯を引き起こし、喜びと貪りとを伴い、あれへこれへと絡まりつく渇愛』に影響されているようだ、という考えに至ります。

『迷いの生涯を引き起こし、喜びと貪りとを伴い、あれへこれへと絡まりつく渇愛』に影響されている人に、自分が迷惑をこうむると、「生は苦」なのだとつくづく感じます。

性悪説を感じざるを得ません。

この場合の性悪説とは、人間はそのままでいると、「悪い方向」=「苦しみを作り出してしまう方向」に向かってしまうという性向がある、という意味です。

「性悪説」に「欲」の観念が入ってくると、「性悪説」は事実認識ではなく、「価値判断」「道徳論」としての概念を帯びてしまう可能性があります。「欲」について考え方、その取り扱いには慎重であることが必要なように思います。

ひどい存在なんだな、と感じても、生きる価値がない、という教えではありません。人間ってそういうものだよね、という理解に至るとともに、ヴィパッサナー瞑想とともに行うことが推奨されている「慈悲の瞑想」が効いているからのように思います。

セルフコンパッション

近年、カウンセリングや心理学の世界では、「セルフコンパッション」ということが言われているようです。

セルフコンパッションとは、自分を大切にすること、必要以上に責めないことなどと言わています。

また、他者も自分と同様に感情をもった共通の人間であることを理解することを通じて、孤立感を持つつことを防ぐ概念をも含むものでもあるようです。

慈悲の瞑想のもたらす効果と目的は、セルフコンパッションと同様のもののように感じます。

慈悲の瞑想を続けていると、価値があるから生きているのではなく、生きているから。価値があるんでしょ、私もそうだし他の人もそうだよね、という考え方感じ方に変容してくるからです。

慈悲の瞑想は、そのような考え方感じ方を目指すもの、との考え方も成り立ちます。逆もまた真なりです。

そう感じるようにならなければ、冷徹な、ヴィパッサナー瞑想は継続できない、という側面もあるようにも思います。

セルフコンパッションという考え方からは、以下の釈迦の説法はとても興味深く感じられます。

「傍らに坐した長老アーナンダは、世尊に申し上げた。」

『大徳よ、私どもが善き友情をもち、善き仲間をもち、善き交友をもつことは、この聖なる修行のなかばにもひとしいと思うのですが、いかがでありましょうか』

『アーナンダよ、そのように言ってはいけない。アーナンダよ、そのように言ってはいけない。アーナンダよ、善き友情をもち、善き仲間をもち、善き交友を有するということは、これは聖なる修行の半ばではなくして、そのすべてである。』(「阿含経典」増谷文雄 第三巻「2半」より抜粋)。

人間はどうしようもないよね、という考え方が成立した背景には、涅槃と涅槃に向けて修行する自分たち(サンガ)を価値あるものとして位置づける、という意図(そのような意図のもとに阿含経が編纂された可能性)があったのではないか、などという考え方も浮かびます。

この理解に基づけば、釈迦の言葉は、すでに成立していたサンガにおける僧相互間の友和、善友の存在により相互に良い刺激となり、道をそれることがなくなり、修行がより進むことを説き、それを通してサンガ内での凝集性の強化を図ろうとした(そのような意図のもとに阿含経が編纂された)とも取れます。釈迦の説く苦からに解放以外の目的を持った方がサンガに加わる(労働せずとも食事にありつけたようです)こともあり、集団生活の安寧維持を維持する必要から戒律が必要になった、という経緯もあるようである、という経緯も考慮する必要があるように思います。

その反面、このような考えも浮かびます。

自らの心の内を観察して、苦の生起を観て、無明を滅するという孤独で(たぶん)嫌になる(と感じることもあったであろう)修行にあって、「孤独で(たぶん)嫌になる(と感じることもあったであろう)修行」をしているのは自分だけではないという認識が、心の支えとなり道をそれることを防ぎ、修行が進むものになるであろう、ということを釈迦は言われたのかもしれない。

そして、私としてはこちらの方がより適切な理解ではないかと感じています。

この考え方には、少し説明が必要かもしれません。

善き友情、善き仲間、善き交友とは、修行に疑念を持ったず修行に努力するサンガ内のことを言ったものです。孤独な修行であっても善き友情、善き仲間、善き交友は、孤独を超えて通じ合うことができ、孤独を超えて通じ合うことは修行を大いに進めるであろう、ということをいわれたのであろうと感じたのです。

このように考える理由を、もう一つ上げておきます。

「アーナンダよ、だからして、自己を洲とし、自己を依処として、他人を依処とすることなく、法を洲とし、法を依処として、他を依処とすることなくして住するがよい。」(「阿含経典」増谷文雄 第三巻「2病」より抜粋)

釈迦は晩年の説法で、他人をよりどころとすることなく、自己と法をよりどころとして生き修行しなさいと言われています。そこでは自己と法以外に頼るものはありません。釈迦の教えは実は厳しい教えです。自己と法以外に頼るもののない生(せい)を生き修行をするのだから、自分と同じく自己と法以外に頼るもののない生(せい)を生きて修行をしている、自分の隣にいる者は別個の人間であっても、同じ無明を持ち、同じく無明を滅する志を抱く「善き友情、善き仲間、善き交友」であり、「善き友情、善き仲間、善き交友」は修行を促進するものであるから大事にしなさい、ということを言われたものだと理解してもよいだろうと感じるからです。

このような解釈によれば釈迦は、各個人が取り組まなければその成果を得ることのできない修行に、自己を超えた観点、つまり自己と同じ考え、目的を持った人々がいることを教示し、その観点を大事にするよう教示したものとも理解でき、セルフコンパッション的な観点(サンガ内という限定はあるものの)を教示したとも考えられます。

すこし現在の考え方に引きづられた考え方かもしれませんが。

たびたび引用させていただいているスマナサーラ先生は、瞑想して境地が進むと「これはいよいよ涅槃に至らない大変なことになる」と感じる段階が来る、という主旨のことを言われていましたが、その通りであるように思います。

ヴィパッサナー瞑想は、とても強力な効果をもつように感じます。

行き先を調整しないと、自分にとって、観ることが苦痛なものを観ることになって、苦しむことになるかもしれません。

今まで見過ごしていたことが観えるようになれば、それを自分に「生じた」こととして受け止めるために、一時的に心に混乱が生じたり、自分の一部として受け入れることに苦痛に感じる、ということは容易に予想されるからです。

「欲との付き合い方」がカギ

ヴィパッサナー瞑想は、徹底した観察で心の動き、状態を観察しますから、終局的には、人間の行動の根源にある渇愛も観ざるを得なくなります。

渇愛を観たなら(観ること自体簡単ではないように思いますが)、渇愛を滅すれば悩み苦しみから解放される、と単純に考えればよいわけではないように感じます。

なぜそのように考えるかというと、(テーラワーダ仏教の)出家して労働に携わらず、財産を持たず家族を持たない方であれば、完全に渇愛を滅して、その後も理想的に(そもそも涅槃を目的にしています)暮らしてゆけるだろう、と考える一方で、それは世の中のすべての人に通用する考え方ではないのではないか、とも考えるからです。

世の中の人々すべてが、出家して労働に携わらず、財産を持たず家族を持たない世界でありば、完全に渇愛を滅して、その後も渇愛を刺激され、悩まされることなく暮らしてゆけるでしょう。

しかし、「世の中の人々すべてが、出家して労働に携わらず、財産を持たず家族を持たない世界」は成立しえない世界です。

ごく限定された条件(出家者)のもと成り立つことを、全ての人に敷衍するのは不適切であると感じざるを得ません。

つまりテーラワーダが目指す「涅槃」は、世俗の者にとって到達することは容易でない「極めて純化された」「ごく限定的な条件のもとで可能」な到達点ということになります。

その様に考えると「大乗」の誕生は必然であったと言えます。

私たちが生きているこの社会や経済は、欲の刺激と充足で経済成長をもたらし、経済成長によってバランスしている世界だと言えます。

欲を積極的に肯定、是認するわけではありません(欲の刺激と充足による経済成長至上主義が、環境負荷への増大による地球環境の破壊という危機的状況を促進しているという前提に立てば、経済成長至上主義の修正も必要なようにも思います)が、欲を積極的に否定しても、欲を消し去ることが今の生活の延長線上では難しい以上、この世でよりよく生きてゆくことには直ちにつながらない、つまり悩み苦しみからの解放にはつながらないように思います。

それゆえ、ヴィパッサナー瞑想を行うにあたっては、俗世にとどまっている限り、渇愛とのうまい付き合い方がカギになると言えます。

私は断固欲を否定する、と言ってもこの世に生きて社会に関わっている以上、回りまわって他者の欲の充足であったり欲の刺激に関わっていると考える方が自然です。社会や経済活動とはそのようなものではないでしょうか。

また、セルフコンパッションという観点から考えても、欲のある自分を承認することが、他者の欲を承認することにもなるでしょう。欲の滅尽が容易でない環境にいる以上、欲とうまく付き合って(欲によって自分が苦しまない)行くしかないように思います。

この世で生きている限り、欲とのかかわりあいは避けらず、欲を滅すれば悩み苦しみから解放される、というのは、徹底的かつ純化された理論であり、この世に生きる上では、あまり役に立たないのではないと感じているわけです。

適切な「欲との付き合い方」が必要なように思います。

かつては問題視されなかった(問題視されなかったこと自体も問題です)言動が、現在では自分の立場や仕事おも失いかねない事態ともなり得る時代には、「欲に基づく是認される行動」と「欲に基づく是認されない行動」を峻別してゆく必要があるように感じます。

双方の根底にあるのが欲であるのであれば、「欲との付き合い方」は、よりよく生きてい行くために必須であるように感じます。

あなたが幸せでありますように

あなたのなやみくるしみがなくなりますように

あなたの願いがいかなえられますように