INDEX

婚活に「挫折する人」してしまう人を減らすために

IBJ加盟結婚相談所の会員の、2025年1月の成婚組数は1,483人です。

対して、2025年1月のIBJ加盟結婚相談所の会員数は、94,275人です。

2025年1月単月の成婚率(会員数に対する成婚者数の割合)は1.57%ということになります。

仮にこのペースが12か月続いたとすると年間の成婚率は18.84%になります。

この数字は「組数」ですから、仮にIBJ会員様同士で成婚されと想定すると、成婚された「人数」は倍の37.68%になります。

37.68%というのは、かなり大雑把な計算です。

活動期間と成婚数を対称させた計算ではありませんし、会員数には活動休止中の方も含みます。また季節による変動もあります。

それらを考え合わせると、実際の成婚率はもう少し高いかもしれません。

それでも、半数以上の方が「成婚されていない」というのが「現実」と考えてよいでしょう。

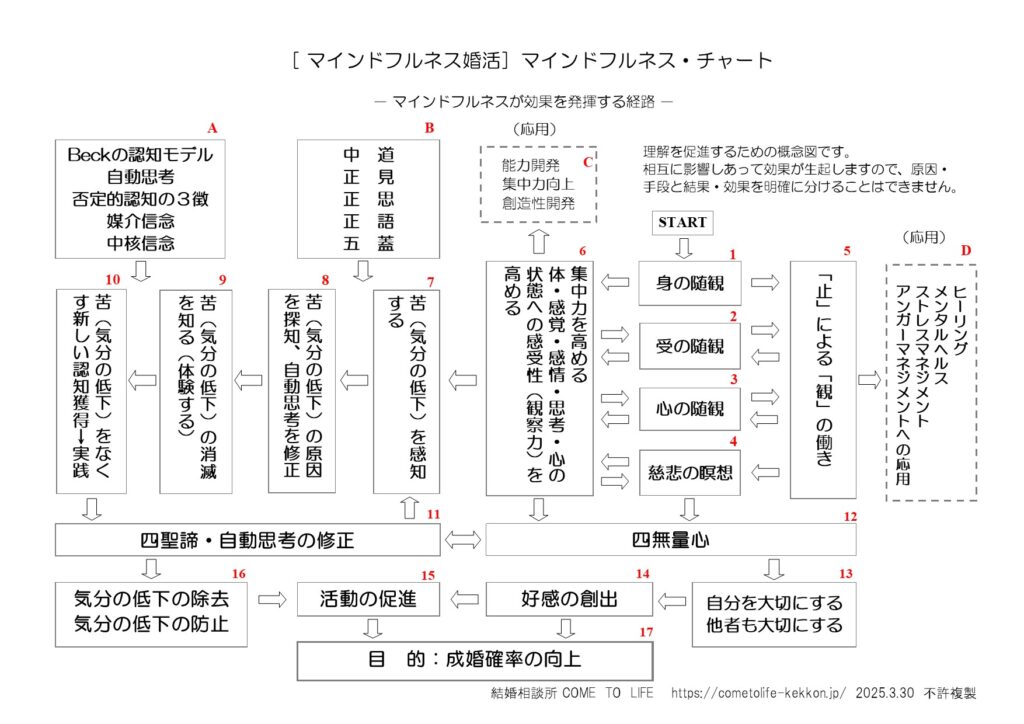

マインドフルネス婚活・プログラムの目的は、チャートの17「成婚確率の向上」です。

「成婚されていない」方を減らすには、結婚相談所としては、一人一人の方にきめ細かな支援を行い「成婚していただく方」を増やしてゆく、というのが一つの方法です。

その一方で「成婚されていない方を減らす」という観点も必要なのではないかとも考えています。

「成婚する」、「成婚しない」は結果ですから、「成婚されていない方を減らす」ためには、「一人一人の方にきめ細かな支援を行う」ことと合わせて、「活動の促進」「好感の創出」をはかってゆくことが必要だと考えています。

「活動の促進」の基本的な考え方

きわめて簡潔に説明します。

マインドフルネス婚活では、「自分を挫折させてしまう、現実的でなく自分の役に立たない思考をなくすことで、行動は促進される」と考えています。

たとえば「前回うまくいかなかった、今回もうまくいかないかもしれない」「またうまくいかないかもしれない、やめておこうか」と半ば無意識的に「自動的に思考」してしまう場合、その思考は、あなたの気分を低下させ、体調に影響を及ぼし、行動を抑制します。

ですから、半ば無意識的に「自動的に思考」し、気分を低下させ、体調に影響を及ぼし、行動を抑制する思考(この思考はさらに自己を苦しめる思考や感情を生み出します)を特定して、現実的で自分が苦しまない考えに修正することで、行動は促進されます。

この考え方は、認知行動療法の創始者アーロン・T・ベックの「ベックの認知モデル」と言われる考え方です。

また、この考え方は、マインドフルネスの基礎となる仏教の認識論、事実でないものを事実をとらえる(無明)から苦しむのだ、という考え方とも共通しています。

両者の考え方は、心を折る出来事、心折れる事実があなたを苦しめ、あなたの心を折るのではありません、ということです。

つまり『心を折る出来事・心折れる事実』≠『あなたの苦しみ』

あなたの心を折るのは、

『出来事・事実』⇒《『心を折る出来事・心折れる事実』という認知》⇒『苦しみ心が折れる』

《『心を折る出来事・心折れる事実』という認知》が、『半ば無意識的に「自動的に思考」し、気分を低下させ、体調に影響を及ぼし、行動を抑制する思考(この思考はさらに自己を苦しめる思考や感情を生み出します)』です。

婚活マインドフルネスは、この認知に到達してもらう、実践してその効果を体験してもうらうための方法です。

言い換えればマインドフルネス実践を通じて、

「自分を挫折させる、現実的でなく自分の役に立たない思考をなくすことで、行動につながる」ということを、身をもって体験してもらい、この認知を獲得して、自らの婚活を促進する、ということがねらいです。

この方法論は、釈迦の方法論と「ベックの認知モデル」のハイブリッドです。

釈迦は「教えを説いた」だけではないと考えています。

「その通りになるかどうか自分でやってみなさい」と指導されたようです。

どんなに素晴らしい教えでも、自らやってみてその効果を体験しなけば実行できません。

今でもテーラワーダは、その釈迦の指導方法に基づいて修行をしているようです。

効果を体験すればそれは「新しい認知の獲得」になり、容易に実行できるものになります。

「婚活マインドフルネス」は、「ベックの認知モデル」を援用した「マインドフルネス」です。

ここでいう「マインドフルネス」は、テーラワーダ由来の、次の2つの瞑想を指します。

「ヴィパッサナー瞑想」(観察瞑想)チャート1、2、3

「慈悲の瞑想」チャート4

「好感の創出」の基本的な考え方

「好感の創出」の意味と方法論についてご説明します。

「印象の良くない人」を、「好感がある人」にします、ということではありません。

しかし自分自身を「印象が良くない」とお考えであれば、「好感を創出」することは効果があります。

もともと人間は、放っておくと、心に不用な記憶の「在庫」が積み上がり、外部に対する自由な感受性の維持といった「機能」が落ちてきます。

いわば「不良在庫」が、心のスペースを占めて、本来の機能が発揮できない、という状態です。

生きていれば、いろいろな軋轢もありますし、嫌な経験もします。

それらのことは記憶され、折に触れて心によみがえります。過去の経験自体は「今ここにないこと」なのですが、今現在の心によみがえり、今現在の自分にストレスをもたらします。

「ベックの認知モデル」でいえば、「不良在庫」が折に触れて顔をのぞかせ、「非機能的な自動思考」として心に現れ、気分を下げ心、体、行動に良くない影響を与えます。

多くの人はそれらの「今ここにないこと」を積極的に消去しません。パソコンのようにキャッシュのクリアが簡単にできないためです。

だから「人の心は放っておくと、不良在庫が積み上がり、機能がどんどん落ちる」のです。

ヴィパッサナー瞑想は、「今ここにあること」に徹底的に焦点をあてることで、「今ここにないこと」をあぶりだし、「今ここにないこと」を「思考が追いかける」ことを止める=「思考の連鎖を止める訓練」をすることで、心に「不良在庫」が滞留しないようにします。

「心の掃除、在庫整理」のようなもの、とお考え下さい。

「心の掃除」をする一方で、「慈悲の瞑想」では「自分を大切にする心」と「他者も大切にする心」を繰り返し繰り返し「上書き保存」します。

「心の掃除、在庫整理」をして本来の機能を取り戻し、さらに「自分を大切にする心」「他者も大切にする心」を繰り返し繰り返し、心に「上書き保存」するのですから、おのずと「好感の創出」につながりますよね、という方法論です。

婚活マインドフルネス チャート(全体概念図)

マインドフルネス と 「ベックの認知モデル」は相性がよい

マインドフルネス婚活は、「Beckの認知モデル」と「マインドフルネス」を使用します。

マインドフルネスの基礎となる「仏教の認識論」と、「ベックの認知モデル」をごく簡単に見ておきます。

仏教の認識論は、無我つまり自分というものはなく、あるのは「感覚」(五感と意識という機能)であり、「感覚」が瞬間にとらえたものに、渇望をもつ(執着する)から、「思うようにならない」苦るしみが生じる、とするものです。このような理解に至らないことを「無明」と言います。

一方Beckの認知モデルは(意識の表層においては)「非機能的な自動思考」、つまり「現実的でなく、自分のためにならない」半ば無意識的に生起する自動思考が「気分を下げ」「心、身体、行動に好ましくない影響を与える」というものです。

だから自動思考を検知し、その内容を検証、修正して「現実的なもの機能的なもの」にしてゆけば、「気分の低下はなくなり、心、身体、行動への悪影響は改善される」としています。

双方が心理的な苦しみの原因だとしているのは、個人の外部にある出来事や現実ではなく、個人の外部にある出来事や現実について、個人に生じる不適切な認知である、ということです。

言い換えると「心に生起する考えやイメージ(人間の認知)がすべて真実とは言い切れない」、でも「心に生起する考えやイメージ(人間の認知)が心、体、行動に影響する」ということになります。

「ベックの認知モデル」に基づく認知行動療法が(仏教の認識論に基づく)マインドフルネスを技法として取り入れていること、さらには、J・ティーズデールたちが「認知療法の原理と実践をマインドフルネスの枠組みの中に統合」(マインドフルネス認知療法原著第二版、北大路書房」)したことは、マインドフルネスと「 ベックの認知モデル」の類似性を考えれば、ごく自然なことであったと言えます。

「マインドフルネス認知療法」は、現在ではカウンセリングの教科書(たとえば「産業カウンセラー養成講座テキスト」)にも掲載されています。「マインドフルネス認知療法」以降、真理療法におけるマインドフルネスの活用が盛んになりました。

「成婚確率の向上」2つのルート

17「成婚確率の向上」へ到達するためのルートとして、「ヴィパッサナー瞑想」を活用する11「四聖諦」ルート、「慈悲の瞑想」を主として活用する12「四無量心」ルートの2つを使います。

いずれのルートも「START」から始めます。

チャートでは2つのルートになっていますが、相互に影響しあって効果を表すものですので、双方並行して行うのが原則かつ理想的です。

とはいえ、14「好感の創出」を重視するのであれば、12「四無量心」ルートを重点的にやることも可能です。自分に 14「好感が創出」できれて、お相手の反応が良くなれば、15「活動の促進」にもつながります。

一つのステップを完璧にマスターして、次のステップへ進む、というものでもありません。

一つのステップを完全にやり遂げなくても、すこしづつ変化が表れ、変化を体験することで認知が変わってゆく=「あらたしい認知を獲得してゆく」=「智慧を獲得する」中で、自然と次のステップが用意されてゆく、という進み方です。

機械の組み立てにたとえて言えば、「精度の高い部品を作り、手順通り組み上げてゆけば、必然的によい製品が完成する」という考え方も成り立ちますが、一方では「部品を組み立てながら、全体がうまく機能するように調整すれば機械の完成度は上がるはず」という考え方も成り立ちます。

一つ一つのステップを完璧に仕上げるに越したことはありませんが、完璧にできなくても、次のステップにはゆけます。次のステップに移った時に、前のステップの意味がより理解でき、全体的な流れも理解できる、ということもあり得ます。

「折れない心」をつくる「四聖諦ルート」

17「成婚確率の向上」を図るためには、婚活の「活動を促進」する必要があります。

「マインドフルネス婚活」では、「気分の低下の除去」「気分の低下の防止」を図ることで、15「活動の促進」につながると考えています。

一般的には、15「活動の促進」のためには、モチベーションアップが必要と思われがちです。

しかしながら、モチベーションを上げても、うまくゆかないことで気分が落ち込む(チャート上では「気分の低下」といっています)ことは、直接的には防げません。

気分の低下は、身体へ影響し、行動の低下をもたらす可能性があります。

うまくゆかないことに起因する気分の低下を、モチベーションで挽回するのであれば、「気分の低下」と「モチベーション」のどちらが勝つか、という「強さ比べ」になります。

「強さ比べ」は、どちらか強いほうが勝つ、ということになりますから、モチベーションが強いけれども、うまくいかない、という場合は、相当エネルギーを消耗します。

エネルギーを消耗する「強さ比べ」ではなく、A「Beckの認知モデル」を活用した「四聖諦」により「気分の低下」そのものを防ぐ、つまり「自らがやる気をなくしてしまう考え方」=Beckの「非機能的な自動思考」を修正し、気分の改善を図ることで、15「活動の促進」への障害をなくす、というのがこのルートの考え方です。

11「四聖諦」ルートが効果的だと考えられる、もう一つの理由は、7、8、9 の過程を経て 10 に至った場合、気分の低下が改善する道筋を体験したことにより「新しい認知が獲得」され、「自らがやる気をなくしてしまう考え方」=Beckの「非機能的な自動思考」を「予防する」ことが出来るようになることです。

婚活マインドフルネスの「四聖諦ルート」

婚活マインドフルネスの 11「四聖諦ルート」の手順は、

- ヴィパッサナー瞑想により、集中力を高め(チャートの1、2、3、5)、

- 体・感覚・感情・心の状態への感受性(観察力)を養い(チャートの1、2、3、5)、

- 本来カウンセラーと協働で行う「Beckの認知モデル」に基づく、非機能的な自動思考の検出、検討、修正を自ら行うことで気分の低下を解消することを体験する(チャートの7、8、9)。

- 上記の体験により「気分の低下を解消する」「新しい認知を獲得」(チャートの10)して、

- 「非機能的な自動思考」の発生を予防する(チャートの16)。

という流れになります。

仏教では、人間の苦しみの原因を、「無知(無明)」を根本の原因として再生(生まれ変わり、輪廻)を繰り返し「老病死」に苦しむ(これを説いたのが「縁起」です)。釈迦がこの苦しみの連鎖から脱した方法が「四聖諦」であるとしています。

私は、現代でも「四聖諦」は有効だと考えていますが、『生まれ変わりを前提とする「縁起」』には懐疑的です。

それは『生まれ変わりを前提とする「縁起」』に基づく「四聖諦」は、現代で出番がない、と考えているからです。

それゆえ、仏教ではなく「マインドフルネス」としています。仏教では営々として積み重ねてきた教えを、自由に解釈できないように思います。

婚活マインドフルネスでは、四聖諦に「Beckの認知モデル」に基づく「認知行動療法」の方法をそっくり入れ込んでいます。

そうした方が、四聖諦がよりよく理解でき、かつ現代でも実効性を持ちうると考えるからです。

「Beckの認知モデル」に基づく「認知行動療法」を自ら行う(本来はセラピストとの協働作業)ために、チャートの1、2、3=「ヴィパッサナー瞑想」を通じて、6に到達し、高まった集中力と感受性で7、8、9、10を行い、体験して、新しい認知を獲得する、という手順です。

簡単に「仏教の四聖諦」と「マインドフルネス婚活」の四聖諦を比較対照しておきます。

| 四聖諦 阿含経典第三巻増谷文雄「四聖諦」より作成 | 四聖諦 阿含経典第三巻増谷文雄「如来所説」より作成 | マインドフルネス婚活の四聖諦 A「Beckの認知モデル」を活用 |

| 苦の聖諦 「まさによくよく知るがよい」 | (苦とは) 生、老、病、死 嘆き、悲しみ、苦しみ、憂い、悩み 怨憎会苦、愛別離苦、求不得苦、愛別離苦 | (悩み苦しみ) 心が折れる、やる気がなくなる、行動したくなくなる、気分が低下する、元気がなくなる |

| 苦の生起の聖諦 「まさに捨離するのがよい」 | (苦が生起する原因とは) あれこれへと絡みつく渇愛 欲の渇愛、有の渇愛、無有の渇愛 | (原因は)非機能的な自動思考=「うまくいかない」出来事に対して半ば自動的に想起される現実的でなく、自分の気分を下げる考えやイメージ。表層的なもの。 否定的認知の3徴援用して判定 正見・正思・正語援用して判断 |

| 苦の滅尽の聖諦 「まさに証得するのがよい」 | (苦を滅尽するには) 渇愛を余すところなく離れ滅して、捨て去り、振り切り、解脱して、執着なきに至る | (どう対処したらよいか) 「うまくいかない」出来事に対して生じる非機能的な自動思考を、検証(大抵は非現実的なものであることが多い)して、現実的で、自分を苦しめないものに修正する。 非機能的な自動思考の修正による気分の改善を体験する。 |

| 苦の滅尽に至る道の聖諦 「まさに習い修するがよい」 | (行うべき道は) 八支の道 正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定 | (継続する方法) 非機能的な自動思考の修正による気分の改善を体験したことにより「新しい認知」(方法論)を獲得する。 「新しい認知」(方法論)により非機能的な自動思考を予防する。 |

四聖諦の「実践方法」は?

ところで「四聖諦」についてですが、検索すればいろいろなサイトに出てくるのですが、具体的な実践方法は書いてありません。

釈迦のスタイルは「自分やって確かめてみなさい」というものであったと思います。

それゆえ釈迦の教えを学ぶには、釈迦の教えを知るだけでは十分ではなく、自らが効果を体験する必要があります。テーラワーダは今もこの考え方です。

縁起により生老病死が生じて苦しむ、その苦しみから逃れるには「あれこれへと絡みつく渇愛」を捨て去ることだ、そのためには八支の道を実践することだ、と釈迦がいっています、と語るのを聞くだけでは現代人の悩み苦しみを救えないように思います。

そのように考えると「マインドフルネスストレス低減法」を創始したJ・カバットジンや、「マインドフルネス認知療養」を創始した、J・ティーズデールらは、現代においても釈迦の衣鉢を継ぐものと言っていいように感じます。

私は、四聖諦は、「悩み苦しみをなくす方法論」として現代でも通用すると考えています。

マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)を入り口にして集中力と感受性を高め、心理の変容過程(気分が落ち込み心が折れる過程)を「Beckの認知モデル」で理解すると、比較的容易に「四聖諦」のプロセスが体験できる=「新しい認知を獲得できる」と考えるからです。マインドフルネス婚活はこの考え方に基づいています。

四聖諦を得る方法と思われる部分を「阿含経典」第三巻増谷文雄「静居」より抜粋引用します。

『比丘たちよ静居して思索につとめるがよい。静居して思索する比丘はあるがままに了知する。それでは何を了知するのであろうか。

<こは苦なり>と、あるがままに了知するのである。

<こは苦の生起なり>と、あるがままに了知するのである。

<こは苦の滅尽なり>と、あるがままに了知するのである。

<こは苦の滅尽にいたる道なり>と、あるがままに了知するのである。』(引用以上)

「静居して思索につとめる」とは「ヴィパッサナー瞑想」のことだと思われます。

テーラワーダは、四聖諦を含む経典を整備しましたので、「静居して思索につとめる」とは、ヴィパッサナー瞑想のことと理解してよいでしょう。テーラワーダは、ヴィパッサナー瞑想を「釈迦が解脱を得た」瞑想としています。

「静居」は、漢訳では「禅思」とされいるそうなので、大乗では禅により四聖諦を了知する、と解釈されたのでしょう。

その様に考えると、ヴィパッサナー瞑想と禅は、双方とも「静居して思索につとめる」という釈迦の教えに従った方法論と言えるでしょう。

婚活マインドフルネスの方法論に置き換えると、マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)により集中力と感受性を高めることで、本来はセラピストとの協働作業となる認知行動療法の方法論を、自律的に行えるようになる、という効果が期待できます。

四聖諦において「生老病死」を苦とするのでは、現代人の悩み苦しみには応用できないと思います。

現代でも老い、病気、死は苦であるでしょう。しかし、生によって老病死が生まれて苦しむから、生まれ変わりの連鎖による苦しみからの解脱が、苦からの解放であるという「縁起」に基づく四聖諦では、現代人はメリットを享受できないと考えます。生老病死を苦とするのでは、現代人のQOLを向上するものにはなりません。

現代的実践としての「マインドフルネス」

四聖諦を考えるときには、「生老病死を苦とする考え方」は、いったんスコープから外した方がいいように思っています。

仏教研究者でも「輪廻」に積極的な意義を認めていない方はいらっしゃいます。

佐々木閑先生は、以下のように言われています。

『釈迦も輪廻については「好ましからざるものとしてではあるが、その存在を認めていた」というのが私の考えです。やはり輪廻説を認めない限り、サンガという組織は成り立たないですからね。前に話した通り、一般の人に「来世は天に生まれ変わりますよ」と生天説を説いて布施を募るわけですから、輪廻は絶対に受け入れていたはずです。ただ、釈迦は「来世はどこの生まれ変わるか」などという問題よりも、「目の前の苦とどう向き合い解消するか」という問題をメインに考えていたんだと思います。』(「ごまかさない仏教 仏・法・僧から問い直す」佐々木閑、宮崎哲也 新潮選書)

私は、佐々木先生のお考えから、以下のように考えるようになりました。

多くは佐々木先生のお考えに負っていますが、文責は宮崎にあります。

縁起については以下の2つを考え合わせる必要があるように感じます。

1つは、釈迦とその教えを受け継いだ人たちが生きた社会状況です。

当時のインド社会では、生まれ変わりはあまりに当たり前のことと考えられ、生まれ変わりのための祭祀を行う階層は、社会階層で最上階を占めていました。

その様な社会状況を考えると、仮に釈迦もしくはその教えを受け継いだ人たちが、生まれ変わりを信じていなくても「生まれ変わりはない」ということは難しい、もしくは「生まれ変わりはない」と言うことが「釈迦の教えの普及」の障害となったであろうことは想像に難くありません。

2つ目は、サンガの存続に関することです。

釈迦在世中から、釈迦の高名を聞きつけ、弟子入りする人(出家者)が押し寄せたようです。

その結果、釈迦の古くからのお弟子さんたちが、先輩として弟子たちの集団(出家集団)=サンガを組織し運営を荷うことになったようです。

いったんサンガが成立すると、サンガを維持するための布施が必要になります。

(「如来(わたし)は、<わたしが比丘僧伽を統べよう>とも、<比丘僧伽はわたしの指導のもとにある>とも考えていない。」と死の直前に釈迦は言われていますので、サンガは釈迦が組織したものではないだろうと私は感じています。(「阿含経典」第三巻増谷文雄「病」))

釈迦の入滅は、釈迦という社会から尊敬を受け多大な支援を受けていた人を失ったことになりますから、サンガにとっては存続の危機といえる状況であったと思われます。

そのような危機的な状況と、当時のインド社会の状況を考え併せると、もっぱら修行に専念して労働に携わらない(出家主義の)サンガの人たちは、外部に対してはサンガの存在価値を示し、内部では自分たちの修行の価値を確立しておくことが必要になります。

その必要性から、「生まれ変わり」は認めつつも、修行により、再生への渇望を滅し再生による苦の連鎖から離脱することは尊い真理であり、その尊い真理に基づいて自分たちは修行している、という理屈を作るために縁起を生みだしたのではないか、と私は考えています。

(組織体がいったん成立し、その組織体が構成員の生存に大きな影響を持つものである場合、組織体の構成員にとっては、その組織体の存続が至上命題になります。これは現代の組織体、株式会社にも宗教法人にも当てはまることのように思います。)

生まれ変わりがあってもなくても、出家者が目指すものは、生まれ変わりから「解脱した」無上の境地「涅槃」なのですから、生まれ変わりを認めてもサンガ内部における修行の価値は損なわれません。

テーラワーダを含む部派仏教から遅れて勃興した「大乗」から、「出家主義」は「小乗」との攻撃を受けます。維摩経のような「意地の悪い」お経(佐々木先生)も作られました。

「小乗」と攻撃されたテーラワーダは、パーリ仏典を正典とし、大乗仏典を「非仏説」(釈迦直伝ではない)と位置付け反撃しました。パーリ仏典を正典とするに際しては、テーラワーダや出家主義を正当化する意図をもって編纂された可能性あったかもしれません。

それぞれの仏教は「釈迦教え」と主張はされますが、実のところ、なにが釈迦が語ったことなのか、ということはわかりません。

ちなみに、江戸時代末期の富永仲基は、経典相互の主張の違いを「加上の説」という考え方で説明しようとしました。富永の言及した経典の内容や解釈については誤りも指摘されるものの、上記のように相互に攻撃しあってきた、ということを考えると経典ごとに主張することが違うことも必然の成り行きかもしれないと感じます。

また、このような事情も考慮しておく必要があります。

釈迦はおよそ紀元前5世紀ころにに生きたとされていますが、正確な生没年はわかっていません。

釈迦入滅後、釈迦の教えは口承で伝えられ、紀元前後に文字に記録され始めたようです。

それゆえ、現在に伝わるお経を「すべて釈迦が語ったこと」と理解するのは無理があります。長い間に誤って伝承されたり増嵩、修正、削除等がなされたであろうことは想像に難くありません。

仏教が釈迦の法を守り伝えてきたこと、宗教戦争らしいものを起こしていないことについては、敬意を払いますが、今日伝わる経典や仏教には以上のような側面があることも理解しておいた方が良いと思います。

釈迦入滅後の仏教内の争いは、阿含経を通して私がイメージする釈迦と釈迦の教えとはギャップがあります。釈迦亡き後、弟子たちがサンガの運営に関わったと考えると、弟子たちはサンガ維持のために布施を募るという「世俗」的な行為を自ら積極的に行わざるを得なくなります。

そのような事情を考えると、釈迦のような完全な解脱を達成し「維持」することは、サンガ内部であってもできないこととなり、解脱したサンガの人々であっても「自己のよって立つ基盤を守ることを通して自己の利益をはかる」ことをせざるを得なかった、と理解すべきなのかもしれません。

それゆえ「解脱」「涅槃」を目的するのではなく、「悩み苦しみから逃れるための釈迦の方法」の「現代的実践」という観点から「マインドフルネス」と言うようにしています。

縁起について考えるときには、労働が国民の義務とされ、働いて生活の糧を得て、生活を維持してゆき、悩み苦しを抱えながら幸せを求めている現代人とは、まったく異なる環境にいる人々が、まったく異なる動機から考え出した理論かもしれない、ということは頭の隅に入れておいた方がいいように思います。

「働いて生活の糧を得て、生活を維持してゆき、悩み苦しを抱えながら、幸せを求めている現代人」には、「もっぱら修行に専念して労働に携わらない」人達と同様の解脱を求めるのは無理があります。

「縁起によって輪廻を説き、さらに輪廻からの解脱」という論理を用いないほうが、四聖諦を、現代人のQOLを挙げる方法として活用できるように思います。

しかしながら、瞑想修行により誰も至ったことのない境地に到達した場合には、「前世」を識ることができて、「生まれ変わり」があることを体感できるかもしれない、という考えは、私のなかでは積極的に肯定はしていませんが、否定もできません。

とすると結局「わからない」とするしかありません。

「わからないもの」は、現実的な考え方としては「使用」できないことになります。

参考書籍

「大乗仏教」佐々木閑 NHK出版新書

「初期仏教 ブッダの思想をたどる」馬場紀寿 岩波新書

「きれいな心をつくる」四無量心 ルート

4「慈悲の瞑想」により、12「四無量心」を経て、14「好感の創出」につながるメカニズムをご説明します。

スッタニパータには、以下の文言があります。

「慈しみと平静とあわれみと解脱と喜びとを時に応じて修め、世間すべてに背くことなく、犀の角のようにただ一人歩め」

「また全世界に対して無量の慈しみの意(こころ)を起こすべし。上に、下に、また横に、障害なく恨みなくまた敵意なき(慈しみを行うべし)。(「ブッダのことば」中村元 岩波文庫)

上記のような釈迦の言葉に応じて、後に教理として「慈」「悲」「喜」「捨」が四無量心とされたようです。

四無量心にも多少の解釈の違いがあるようです。

自己の解脱に専心する出家者と、自己の解脱に専心する出家者を「小乗」と批判し、多くの人の救済を旨とする大乗の立場からは「慈」「悲」「喜」「捨」の解釈は多少違ったものになるでしょう。

「婚活マインドフルネス」の「四無量心」は、「慈悲の瞑想」により「自分を大切にする」心を養い、その心から「他者も大切にする」心を養うことで、14「好感の創出」へと至るものです。

14「好感の創出」という目的から考えると、「マインドフルネス婚活」の四無量心の内容は「仏教的な理想」であるよりは、「現実的で到達可能な」「きれいな心」ということになります。

そのような観点から「慈」「悲」「喜」「捨」を説明します。

| 自分に向ける「自分を大切にする」心 | 他者に向ける「他者も大切にする」心 | |

| 慈 | 自分を肯定的にとらえる心 他者との比較に自分の価値を求めない心 自分は幸せを求めてよく、また幸せで あってよいと考える心 「自分がかわいい」という感情から生じる 「欲の渇愛」とは別の心 | 他者も自分と同じく、自分を大切にする 心があることを忘れない心 他者も自分と同様に幸せを求めている ことを忘れない心 他者も自分同様に幸せであることを願う心 |

| 悲 | 自分の心に起こった悲しみ辛さ怒りなど の「つらい感情」を受け入れる心。 悲は「心の随観」によることが必要です 「つらい感情」にうまく対処できないと 「気を紛らわす」行動に向かってしまい、 有効な活動につながりません。 「未完の感情」に向き合い「完結」する 心と言い換えられるかもしれません。 | 他者も自分と同じ悲しみ辛さを感じる存在 であると理解すること 他者に生じた「つらい感情」を理解すること ロジャーズのいう(クライエントの) 「内的照合枠を共感的に理解する」という 概念に近いと考えます。 |

| 喜 | 喜ぶべきことを素直に喜ぶ心 | 他者に生じた喜びを喜ぶ心 「嫉妬」「うらやむ」「ねたむ」ことのない心 これらの感情は「自分が欲しいもの」を他者 が持っているときに他者を否定する感情。 これらの感情によって「自分が欲しいもの」 を自分が得ること否定することになります。 |

| 捨 | 自分と他者を必要以上に区別しない心 自分を他者と一体ととらえることではなく ロジャーズの「一致」「統合」されてい る状態という概念に近いと考えます。 自分自身の自由な感受性は維持されている 一方で、相手を受容できる状態です。 | 捨を通じて、自分に向けている「慈」「悲」 「喜」の心を他者に向ける心 ロジャーズの「無条件の肯定的配慮」 「共感的理解」により他者を「受容する」 態度 ただし、他者のすべてを「是認」するわけ ではありません。 |

四無量心の育成方法

四無量心は、直接的には、4「慈悲の瞑想」により育てます。

育てる、育成という言いかたは、少し奇異な感じがするかもしれませんが、ヴィパッサナー瞑想と併用して集中力を高めるて行うことで「育ててゆく」ものと考えてください。

ヴィパッサナー瞑想(チャート上の1、2、3)では、瞑想開始時に、4「慈悲の瞑想」を行うことが推奨されています。瞑想開始に際して集中力を高めるためです。

慈悲の瞑想は、瞑想文に集中しないと(簡単な文であるがゆえに)かなりの確率で間違えます。

逆に言えば、集中力を養う=意識を向けてそらさない訓練、という観点からもすぐれた瞑想です。

慈悲の瞑想は、まずは「自分が一番大事だよね」という「自分を肯定すること」から始まって、「自分が大事なら、他の人も自分が大事だよね」という方法論で「肯定する気持ち」を、「親しい人々」「生きとしいけるもの」「私が嫌いな人」「私を嫌いない人々」へと押し広げてゆく方法を取ります。

定型の慈悲の瞑想は、まず自分について、

- 私は幸せでありますように

- 私の悩み苦しみがなくなりますように

- 私の願いごとがかなえられますように

- 私にさとり光が現れるますように

- 私は幸せでありますように

と心の中で唱えます。

ここで大事なことは、単に唱えるだけでなく、

- 自分を肯定的にとらえる心

- 他者との比較に自分の価値を求めない心

- 自分は幸せを求めてよく、また幸せであってよいと考える心

- 「自分がかわいい」という感情から生じる「欲の渇愛」「有の渇愛」とは別の心

を育てる必要があるということです。

『「自分がかわいい」という感情から生じる「欲の渇愛」』は誰にでもあるのですが、『自分を肯定的にとらえる心』『自分は幸せを求めてよく、また幸せであってよいと考える心』は、意外と持てていない方もいます。

- 自分のことを自分で決められない傾向のある方(=自分の考えで決めていいという「体験」を持てなかった方、他者の目(自分の外の価値観)を気にしすぎる方)

- 他者へ自分の考えを主張することが苦手な方(=自分の考えを一定の配慮の上で主張してよい、という認知を持っていない方)※カウンセリングでは主張訓練という方法があります。

- 「自分なんて」という考え方をする方(=自分は幸せを求めてよく、また幸せであってよいという認知が持てない方)

は、「自分を肯定的にとらえる心」がやや弱いかもしれません。

ここで「自分を肯定的にとらえる心」が弱いと、他者に「肯定的な感情」を向けることができない、ということになってしまいます。

そうすると「慈悲の瞑想」を何べん繰り返しても効果がでない、ということにもなりかねません。

上記のような例は「Beckの認知モデル」でいうと、中核信念もしくは媒介信念(思い込みのようなもの)に該当しますので、意識の表層で半ば自動的に想起される「自動思考」よりは、特定、修正に時間はかかります。

しかしながら中核信念・媒介信念は、強いストレスがかからない場合、活性化しないと考えられており通常状態では特定しにくいので、ストレスに注意することで活性化を抑えることも一つの方法です。

もう一つの対処法は、1「身の随観」、2「受の随観」と進めてゆき3「心の随観」で、自分の心の中にある、活性化していない媒介信念や中核信念を観ることです。感受性を高めてゆけば見えてきます。

ヴィパッサナー瞑想にとりくむのであれば、3「心の随観」までいって欲しいと考えています。

また、慈悲の瞑想は意味を改変しない限り、瞑想文を変えることが許されていますので、効果を上げるために、個人個人の特性に基づいて、瞑想文を作ることも有効だと考えています。

「自分を肯定的にとらえる心」がやや弱い方には、たとえば、下記のような瞑想文が効果的だと考えられます。

- 私は幸せであってよい存在です

- 私は幸せであることを求めてよい存在です

- 私は幸せを望み実現することが出来ます

- 私は幸せであることを私の意思として選択します

- 私は幸せでありますように

ところで、「さとりの光」は、仏教的で少し抵抗を感じる、という方もいらっしゃるかもしれません。

「さとりの光」は、

「私が幸せになる新しい認知」

「私の悩み苦しみがなくなる新しい認知」

「私の願いごとがかなえられる新しい認知」 ととらえてください。

チャートの10で「苦(気分の低下)をなくす新しい認知獲得」としているのと同様の考え方です。

「新しい認知」とは、知識を吸収することによってではなく、マインドフルネスの実践により自らの中に形成された「新しい認知」です。

『釈迦のスタイルは「自分やって確かめてみなさい」というもの』とお話ししました。

「自分でやって確かめる」から、自分の中に「新しい認知」が形成されます。

「ああこうなるのか」という感覚です。仏教では「智慧」と言われるものです。

四無量心を他者に及ぼす方法(1)

自分の次には、「親しい人々」について、

- 私と親しい人々が幸せでありますように

- 私と親しい人々悩み苦しみがなくなりますように

- 私と親しい人々願いごとがかなえられますように

- 私と親しい人々さとり光が現れるますように

- 私と親しい人々が幸せでありますように

アルボムッレ・スマナサーラ先生は「家族」が良いと言わています。私も「私と親しい人々」は「家族」が良いと思います。

家族が良い理由は、家族は大事であるという漠然とした考え方がある一方で、改まって上記のような気持ちを向けることが少ないと思われること、上記のような気持ちを向けることが(多少の気恥ずかしさはあっても)、一番やりやすい「他者」であるように思われるからです。

「家族」は、「自分を大切にする」のと同じ心を「他者に向ける」訓練としては、一番良い対象だと言えます。

ここで「「自分を大切にする」のと同じ心を「他者に向ける」感覚を養ってください。

家族関係は、時に摩擦を生じていることもありますが、慈悲の瞑想は「心の中で唱えて」あなたの「心をきれいにする」ために行うものです。少し抵抗があったとしても、割り切ってやってください。

家族との摩擦が生じていて「取り組みたくない」ようであれば、ご相談ください。

『「自分を肯定的にとらえる心」が弱いと、肯定的な感情を他者へ向けることが出来ません。

そうすると「慈悲の瞑想」を何べん繰り返しても効果がでない、ということにもなりがちです。

上記のような例は「Beckの認知モデル」でいうと、中核信念もしくは媒介信念(思い込みのようなもの)に該当しますので、意識の表層で半ば自動的に想起される「自動思考」よりは、変容に時間はかかるでしょう』と書きましたが、『「自分を肯定的にとらえる心」が弱い』ことが、家族関係に起因することも考えられます。

家族関係に起因している可能性がある場合は、事前にご相談ください。

そちらへの対処が、婚活よりも先に必要かもしれません。ご家族との摩擦解消が、婚活を良い方向へ導くかもしれません。

ここでも、「他者へ自分を大切にする心を及ぼす」ことに効果的と思われる「変奏バージョン」を紹介しておきます。

- 私が幸せであるように、私と親しい人々が幸せでありますように

- 私の悩み苦しみがなくなるように、私と親しい人々の悩み苦しみがなくなりますように

- 私の願いごとがかなえられるように、私と親しい人々の願いごとがかなえられますように

- 私にさとりの光が現れるように、私と親しい人々にさとり光が現れるますように

- 私が幸せであるように、私と親しい人々が幸せでありますように

「親しい人々」だけれども「自分以外の人」に対して、「自分と同じように大切に思う気持ち」が向けられていることが実感できるのであれば、次のような瞑想文にしてもよいと思います。

- 私が幸せであるように父母、兄弟、親族が幸せでありますように

- 私の悩み苦しみがなくなるように父母、兄弟、親族の悩み苦しみがなくなりますように

- 私の願いごとがかなえられるように父母、兄弟、親族の願いごとがかなえられますように

- 私にさとりの光が現れるように父母、兄弟、親族にさとり光が現れるますように

- 私が幸せであるように父母、兄弟、親族が幸せでありますように

ここでも注意が必要です。

「私と親しい人々が幸せでありますように」と願ったからといって、それで「私と親しい人々が幸せになる」わけではありません。あくまでも「自分を大切にする心」を他者にむけるという「自分の心をきれいにする」ために行うものです。

また、これも大事なことですが、他者の幸せを願っている自分は「いい人だ」という気持ちを起こさないでください。

「自分はいい人だ」という気持ちは、『「自分がかわいい」という感情から生じる「欲の渇愛」』を増大させます。

「欲の渇愛」に基づく瞑想は、残念ながら慈悲の瞑想の効果を相殺してしまいます。

「欲の渇愛」をなくそうとする必要はないと考えますが、「欲の渇愛」を増大させない、ということに気を配ってください。「欲の渇愛」はコントロールすべき心、感情、気持ちです。

慈悲の瞑想は「自分を犠牲にして他者に尽くしなさい」という考え方ではありません。

あくまでも自分の心の中で、「自分を大切にする心」を他者へも向けて「他者も大切にする心」を育てなさい、そうすれば自然と自分の心が穏やかになりますよね、結果として自分が幸せになり「好感が創出」されますよね、という考え方です。

最初は慈悲の瞑想をしている時間だけでOKです。『「自分がかわいい」という感情から生じる「欲の渇愛」』とは違う「自分を大切にする心」「他者も大切にする心」を作り出すことに努めてください。

四無量心を他者に及ぼす方法(2)

「家族」に続いてさらに、四無量心の対象を広げてゆきます。

定型の慈悲の瞑想では、「私の親しい人々」のつぎは「生きとし生けるもの」です。

しかしながら「「生きとし生けるもの」は、仏教の修行としては(先に引用したスッタニパータにもあったように)ふさわしいのでしょうが、抽象度が高いため「他者も大切にする心」「好感の創出」にはやや不適なように感じています。

そこで、やや具体的に「私の目に映る人々」もしくは「私が接する人々」が良いのではないかと思っています。

以下のようになります。

- 私の目に映る人々/私が接する人々が幸せでありますように

- 私の目に映る人々/私が接する人々の悩み苦しみがなくなりますように

- 私の目に映る人々/私が接する人々の願いごとがかなえられますように

- 私の目に映る人々/私が接する人々にさとりの光があらわれますように

- 私の目に映る人々/私が接する人々が幸せでありますように

地橋秀雄先生の「ブッダの瞑想法ヴィパッサナー瞑想の理論と実践」(春秋社)に、街に出てヴィパッサナー瞑想をしたら「敵意」というラベリングばかりになって嫌になった、という方の話が紹介されています。

私は、その部分を読んで、自分にもそういう傾向があるなと思ってから「私の目に映る人々」でやるようにしています。

人を攻撃しようという気持ちはないのですが、歩道を歩いていても電車に乗っていても、平気でぶつかってくるような人もたまにはいるので、「嫌な思いをしないように」という「警戒心」からその様になったようです。

自分に「このような感じ方がある」ということを知り、それに対処してゆくのが、並行して行うヴィパッサナー瞑想の効果であり、進め方です。

「観たくないものは観ない」「都合の悪いものはないことにする」のではなく、心に生じたものは生じたもの(ただしそれは仏教の認識論では、みずからの感覚が作り出したもの、ととらえます。自分が作り出したものなので自分でなくすこともできます。)として対処してゆくことで、「自分が作り出す」心の不安をへらして「楽」になってゆくのです。

自分は攻撃的でなくても、周囲の人に「敵意」を持つ可能性はあると言えます。

「自分は人にいいようにされやすい」という意識がある方は、警戒心から「敵意」を持ちやすいようになっている可能性もあります。

そのような方に慈悲の瞑想は効果的です。

「私の目に映る人々」で慈悲の瞑想をやってからは、気持ちが「楽」になりました。「生きとし生けるもの」ではこういう場合には、漠然とし過ぎてあまり効果が出ないように思います。

さらに対象を広げてゆくのですが、次は「私の嫌いな人々」と「私を嫌いな人々」に対してです。

- 私が嫌いな人々も幸せでありますように

- 私が嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように

- 私が嫌いな人々の願いごともかなえられますように

- 私が嫌いな人々にもさとりの光があらわれますように

- 私を嫌いな人々も幸せでありますように

- 私を嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように

- 私を嫌いな人々の願いごともかなえられますように

- 私を嫌いな人々にもさとりの光があらわれますように

嫌いな人、私を嫌っている人に対して、幸せを願うのはなかなか身が入りませんが、自分の「こころをきれいにするため」と思ってやってください。

Beckの認知モデルでいえば「嫌いな人」「私を嫌っている人」がいるのではなく、外部の人に対して、あなたが「嫌いという認知」「嫌われているという認知」を持っていて、その「嫌いという認知」「嫌われているという認知」があなたの「気分を下げます」。

気分が下がると「あなたの体や行動に良くない影響」がもたらされます。

結局「損をする」のは「あなた」です。

ですからあなたが「損をしない」ように、自分の心を「掃除して」きれいにするためにする、と理解してください。

現実問題として「嫌われるような言動をする人」や「(私に対して)差別的な対応をする人」もいるでしょう。

それが度を越したものであれば、それはハラスメントの問題です。

ハラスメントとして対処する必要がないレベルであれば、それは「その人の自由、裁量に属する」ことになり、あなたは「反応しないほうがよい」ということになります。

草薙龍瞬さんは『反応しない訓練』という素晴らし表題の本を書かれています(KADOKAW)。副題は『あらゆる悩みが消えてゆくブッダの超・合理的な「考え方」』というものです。

大事なことは「嫌いという感情」「嫌われているという感情」は、あなたの心の「負担」となり、あなたの「心の自由な感受性、パフォーマンス」を確実に低下させる、ということです。

このことは、チャートの「5」を経験し「6」に到達すると容易に理解できると思います。

より効果を強めたいのであれば、

- 私が幸せであるように、私が嫌いな人々も幸せでありますように

- 私の悩み苦しみがなくなるように、私が嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように

- 私の願いごとがかなえられるように、私が嫌いな人々の願いごともかなえられますように

- 私にさとりの光が現れるように、私が嫌いな人々にもさとりの光があらわれますように

- 私が幸せであるように、私を嫌いな人々も幸せでありますように

- 私の悩み苦しみがなくなるように、私を嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように

- 私の願いごとがかなえられように、私を嫌いな人々の願いごともかなえられますように

- 私にさとりの光が現れるように、私を嫌いな人々にもさとりの光があらわれますように

とすればよいでしょう。当然こちらの方が効きます。

そして最後に「生きとし生けるもの」を持ってきます。

- 生きとし生けるものが幸せでありますように

- 生きとし生けるもの悩み苦しみがなくなりますように

- 生きとし生けるものの願いごとがかなえられますように

- 生きとし生けるものにさとりの光があらわれますように

- 生きとし生けるものが幸せでありますように

「嫌いな人」「私を嫌いな人」について瞑想すると(最初のうちは)緊張しますし、ストレスもたまります。(それらがなくなって、チャートの「5」を経験し「6」に到達します。)

緊張、ストレスを経て「生きとし生けるもの」への瞑想になると、ふっと心が軽くなります。

本来は、『全世界に対して無量の慈しみの意(こころ)を起こすべし。上に、下に、また横に、障害なく恨みなくまた敵意なき(慈しみを行うべし)。(「ブッダのことば」中村元 岩波文庫)』のように瞑想すべきなのでしょうが、ここまで到達したら、「頭を空にして」ごく自然に心の中で唱えてください。

これでマインドフルネス婚活の解説は、いったん終わりとします。

理解していいただきたいことは、改めて解説します。

あなたが幸せでありますように

あなたの悩み苦しみがなくなりますように

あなたの願いごとがかなえられますように