INDEX

- 「苦しむ」ことの「原因」

- 「苦しむ」ことの「原因」をなくす

- 「好感の創出」を目指します

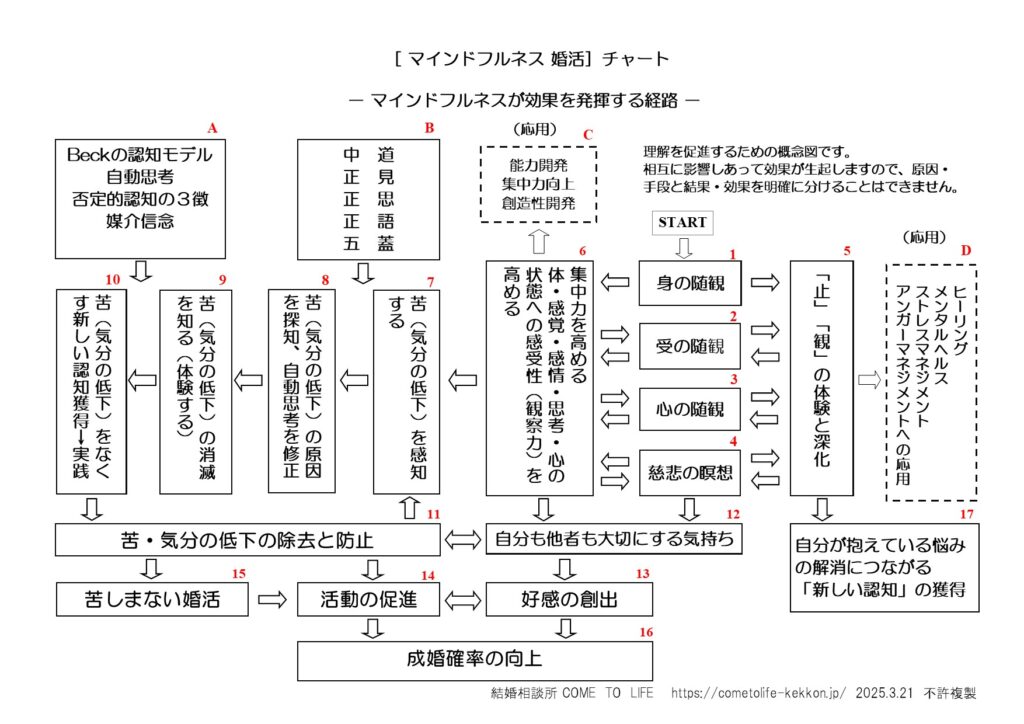

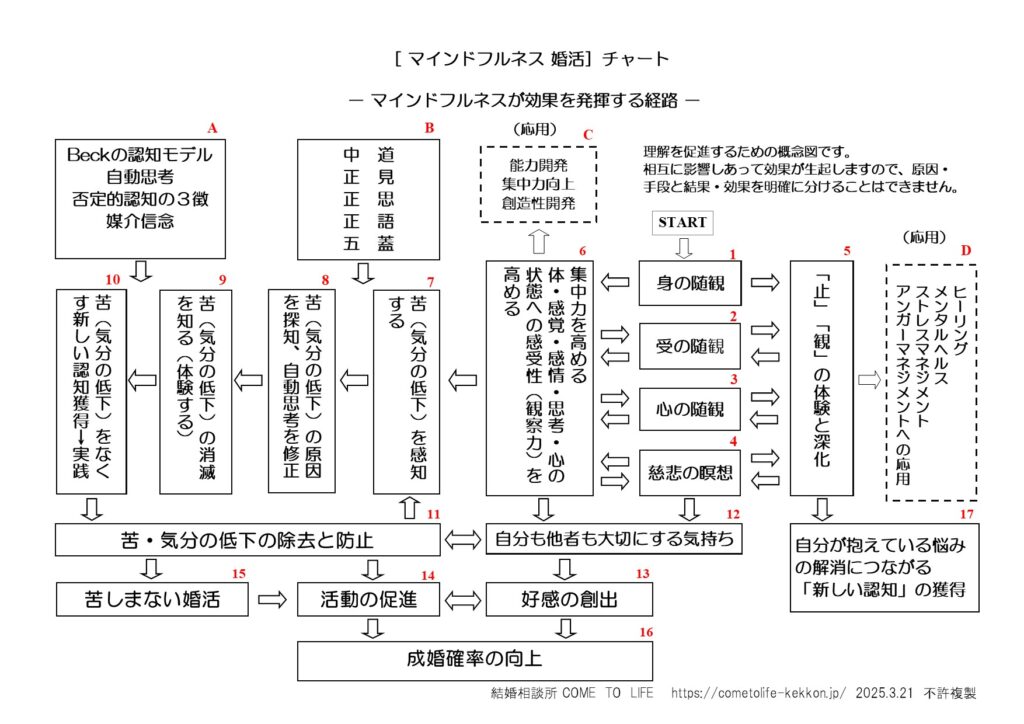

- マインドフルネスが効果を発揮する経路

- やることは至ってシンプルです

- マインドフルネスとは

- マインドフルネスである理由(1)

- マインドフルネスである理由(2)

- マインドフルネスである理由(3)

- ヴィパッサナー瞑想と慈悲の瞑想をします

- 感受性を高める「四念処」

- マインドフルネスの効果

- マインドフルネス と 認知行動療法(1)

- マインドフルネス と 認知行動療法(2)

- Beckの認知モデル と 仏教の認識論の共通点

- Beckの認知モデル と 仏教の認識論 の相違点

- マインドフルネス婚活 の枠組み

- マインドフルネス婚活 チャート

- マインドフルネス婚活 の目標

- ベックの認知モデル の説明

- 「苦しまない婚活」を実現するための方法

- 「好感の創出」を実現するための方法

- あなたの心を「きれい」にして「好感を創出」するためです

- 「慈悲の瞑想」は他者を幸せにするためのものではありません

- 道徳論で考えないで下さい

- それを持続させないようにする訓練

- そして「好感」が作り出されます

- 「握拳」はありません。

- COME TO LIFE の 使命(MISSION)と「マインドフルネス婚活」

「苦しむ」ことの「原因」

- 「苦しむ」原因は、出来事そのものではなく、出来事に反応して半ば無意識的に、自分の心に起こる「現実的でなく、気分を落ち込ませる考え方やイメージ」が起こるからです。

- 「現実的でなく、気分を落ち込ませる考え方やイメージ」は、認知行動療法の創始者、アローン・T・ベックの認知モデルによる「非機能的な自動思考」という考え方です。

- 「非機能的な自動思考」』が起こると心、行動、身体に影響を与えます。具体的には、気分を下げ、行動を抑制的にし、身体の不調を招来します。

「苦しむ」ことの「原因」をなくす

- マインドフルネス(観察瞑想)により身体、感覚、心への感受性(観察力)を高めることで、『出来事に反応して自分の心に起こる「現実的でなく、気分を落ち込ませる考え方やイメージ」=「非機能的な自動思考」が生起したことを、比較的容易に感知することが出来るようになります。

- 「非機能的な自動思考」が生起したことを感知することが出来れば、「非機能的な自動思考」を修正もしくは除去することで、心、身体、行動への悪影響を排除し、それによって「苦しむ」ことを回避することが出来ます。

- 「非機能的な自動思考」の修正は、認知行動療法の基本的な方法論です。加えて、身体・感覚・心に生じた不快感(苦)の生起を感じて、その生起の原因をなくすことによって不快感(苦)をなくすことは仏教の認識論(心理把握)の基本的な手法です。

- 本来はカウンセラーの支援のもとおこなう「非機能的な自動思考」の検出、修正を、マインドフルネスによって感受性(観察力)を高めることにょり、自分自身で行うことができるようになることを目指すものです。

- 私自身も「現実的でなく、気分を落ち込ませる考え方やイメージ」を検知して、修正、除去することにより、心と体が楽になり、行動に対する抑制的な思考がなくなることを経験しています。

「好感の創出」を目指します

- 並行して行う「慈悲の瞑想」により、「自分を大切にする気持ち」を高め、高めた「自分を大切にする気持ち」を、意識的に「親しい人」から徐々に周囲の人へ広げてゆくことで、自分の内面から「好感の創出」を目指します。

- 近年心理学で強調されている「セルフコンパッション」を養う方法ととらえていいただいてよいかと思います。

- 「セルフコンパッション」は、「自分をおもいやること」「自分を慈しむこと」「必要以上に自分を責めないこと」をいい、他者も自己と同様な存在であるという心理的態度を持つことです。

マインドフルネスが効果を発揮する経路

やることは至ってシンプルです

チャートを見ると大変そうですが、そんなに大変なことをするわけではありません。

取り組むことは至ってシンプルです。

朝晩10分~20分位の座っての観察瞑想(椅子でもできます)に加えて、日常生活の中で、自分の行動を「自分に向かって実況中継する」「身の随観」をしていただきます。

朝晩の座ってする瞑想は、時間に余裕のある方には20分以上やっていただきたいです。

瞑想は、「今やっていること」「体の動き」を「言葉で確認」する=「自分に向かって実況中継する」ことにより行いますので、立つ、座る、歩く、食べる等日常行動でもできます。

やることは簡単ですが、脳には結構な負担になります。

なぜならば脳は休みなく、立つ、座る、歩く、食べる等の行動を高度に制御していますが、通常、私たちはそれを意識していません。

通常は意識していないものを「自分に向かって実況中継する」のですから、筋トレに例えれば、普段使っていない筋肉を、意図的に鍛えるようなもの、ということになります。

「立つ、座る、歩く、食べる等の行動を高度に制御して」いる脳の働きのは、きわめて高速なので、「自分に向かって実況中継する」することは容易ではありません。

それゆえ「感受性(観察力)が高まり、かつ脳(意識)の回転が速くなるのです。

マインドフルネスが能力開発や自己啓発に利用される理由です。

最初は「立つ、座る、歩く、食べる等の行動」を意識してゆっくり行い、「自分に向かって実況中継する」ようにします。

「今やっていること」「体の動き」を、「自分に向かって実況中継する」ことを丁寧に、継続して行うことにより、次第に、自分に生じた感覚から欲求、意思を「観る」ことが出来るようになります。

たとえば、体が痒くなったとします。

日常であれば、痒みが生じるとともに痒い所を掻く、という行動を自然にとります。瞑想中は、痒みが生じたら「痒み、痒み」と「実況中継」を継続して「痒み」を観察するようにします。

痒みが生じた段階で「掻きたい」という欲求が生じているはずです。それでも痒い所を掻かないでいると痒みはなくなるかもしれません。なくなったら「なくなった」と「実況中継」してください。

痒みがなくならなかった場合、痒みを観察して「痒み」「痒み」と実況中継し続けます。「痒みをなくしたい」という欲求が強くなったら「掻きたい」「掻きたい」と実況中継してください。

掻きたいのを我慢することをやめて(痒みは危険ではないので我慢しようと思えばできます)痒みを掻こうと「決意」すれば、それが「意思」になります。「掻く」という実況中継につづいて腕の動き、掻いた感触、掻いた後の感覚、腕を戻す行動などを実況中継してください。

自分に生じた感覚から欲求、意思を「観る」ことが出来るようになれば、『自分の心に起こる「心を折ってしまう考え方やイメージ」』を、容易に観ることが出来るようになります。

『自分の心に起こる「現実的でなく、気分を落ち込ませる考え方やイメージ」』を観ることが出来るようになれば、それを修正、除去して、自分の心を快適に維持することが可能になります。

「自分の心を快適に維持すること」が出来れば、行動の促進、さらには好感の創出にもつながる、というのが「マインドフルネス婚活・プログラム」の基本的な考え方です。

マインドフルネスとは

直截的には仏教瞑想、つまり座禅もしくはヴィパッサナー瞑想(観察瞑想)を指すようです。

より広くとらえるならば、宗教としての仏教ではなく、仏教の認識論に基づく瞑想を通じて、悩みや心理的な苦痛からの解放やヒーリング、自己啓発や能力開発等をはかるもの、と言えるでしょう。

「マインドフルネス婚活・プログラム」は、こちらの立場です。

「禅」の考え方は、心理療法(セラピー)に啓示を与えてきました。

「マインドフルネス・ストレス低減法」を創始したJ・カバットジンは禅から啓発を受けたようです。

J・カバットジンの「マインドフルネスストレス低減法」に触発され創始された「マインドフルネス認知療法」も禅由来と言えるかもしれません。

これらは「宗教としての仏教」ではなく、「仏教の認識論(心理把握)に基づく」マインドフルネスであったがゆえに成立したものだと考えています。

マインドフルネスである理由(1)

マインドフルネスは、仏教の認識論の上に成り立っている、それならばマインドフルネスは仏教ということにならないか?

最もな疑問だと思います。宗教としての仏教でなく「マインドフルネス」であるには理由があります。

「何に悩むか、何故悩みが生じるのかは、きわめて個人的なもの」だから「その悩みを解消するには個人への対応が必要」という前提に立った時に、悩みをなくす方法は、少なくとも2つはあると思っています。

1つ目はカウンセリング/セラピー、2つめはマインドフルネスです。

マインドフルネスである理由(2)

カウンセリングもしくはセラピーは、

- 何に悩むか、何故悩みが生じるのかは、きわめて個人的なもの

- その悩みを解消するには個人への対応が必要

ということに、外部者であるカウンセラー/セラピストが対応するための方法論です。

カウンセラー/セラピストは、人はこういうときに悩むのだから、からこうしたらよいという、「一般的/理論的な人間理解」に基づく解決策を提示するわけではありません。

カウンセラー/セラピストの役割は、

- クライエント自身が、自分の悩みや心理的な苦痛という問題の所在・原因を把握し、

- クライエント自身が、その解決に、主体的に取り組むことができるよう

- 援助すること(それゆえ「援助職」と言われます)。

そのような活動の基礎となるのが、たとえば(後に出てきます)カール・ロジャーズの「内的照合枠」等の概念によって、悩みや心理的な苦痛の背景にある、その人の感じ方、考え方を理解する(共通の理解にいたる)ことにより、クライエント自身が、何によって悩みや心理的な苦痛を感じているのかを理解することを支援し、悩みや心理的な苦痛を解消できるよう支援する方法論です。

つまり、「悩みはその人のもの」であり「解消策もその人のもの」である必要性に適切に応えることが、カウンセリングもしくはセラピーの方法論であると言えます。

2つめの方法であるマインドフルネスが提供するのは、悩みや心理的な苦しみから解放されるための方法論だけです。

悩みや心理的な苦しみから解放されるための方法論は、提供されているのですから、自分が、悩みや心理的な苦痛から解放されるために必要なことは、マインドフルネスの方法論を、自分で自分の悩みや心理的な苦痛に「アプリケーション」してみること、ということになります。

ですから、私はマインドフルネスは、トレーニングと同じだと思っています。

なぜかというと学習しても、トレーニングしない限りトレーニングの効果は生まれません。

マインドフルネスも、トレーニングと同じように「自分でやって効果が出るもの」だと考えているからです。

実際に取り組んだ人だけがマインドフルネスを理解できて効果を得ることができます。

マインドフルネスである理由(3)

ヴィパッサナー瞑想は、釈迦が悟りを得た瞑想として、釈迦在世中に成立した出家者の集団であるサンガにより守り伝えられ、現在に至るまで東南アジアのテーラワーダ仏教(上座部仏教)で実践されてきた瞑想です。

テーラワーダ仏教は、まず「自分が幸せになりなさい」「それが出来たら他者を幸せにしなさい」という発想、順序のようです。

この考え方は、まず自分が悟りなさい、という出家主義と「慈悲の瞑想」に反映されています。

日本には、サンガによる出家至上主義を「小乗」と批判し、自分たちの教えは「大乗」優れた教え、であるとした大乗仏教が伝えられました。

このため日本ではテーラワーダ仏教は、あまりなじみがないようです。

対して、テーラワーダ仏教は「大乗非仏説」つまり、大乗仏教は釈迦直伝の仏教ではない、との立場で、テーラワーダを釈迦直伝とする理論構築を行ったようです。事実、日本の仏教(大乗仏教)は、釈迦が語った教えからは大きく変容しています。

お経は、漢訳の場合「如是我聞 一時」「このように、私は聞きました。ある時」世尊(釈迦)は~という書き出しで始まるので、大乗のお経を読んでいるだけでは「すべて釈迦が話されたこと」ということになります。日本では、漢訳仏典により仏教が受容されてきましたが、原典からの翻訳はヨーロッパが先行しました。

初期仏教もしくは原始仏教と言われるものの経典等の発見により、初期仏教、原始仏教の経典の成立過程の研究が学術的に進むにつれて、大乗仏典は「釈迦が直接語ったものではない」という見解を強化する方向に働いているようです。

釈迦の直弟子たちが釈迦の教法を確認し伝えてきた阿含経は、大乗では劣った教えとされ軽視されてきたようです。阿含経は、後に成立する大乗のお経や論などから比べれば簡素で、簡素すぎて、かえって何を説いているのかわからないくらいです。

それゆえ、大乗では「救済」が重要視され、釈迦が説いた「自らが苦から解放される方法」は、あまり重視されなかったようです。

仏教研究者の間では「大乗非仏説」を踏まえた上で、大乗仏教の価値を再構築しようとする動きもあるようです(たとえば大竹晋「大乗非仏説をこえて」国書刊行会)。

私の考え方は、

- 宗教としての仏教は、自らの宗派、見解の優越性を主張することに腐心してきた歴史であるように思える。富永仲基は、経典や論の間の説の相違について、すでに成立した経や論の「上をゆく」説をとなえたからだとしている(中央公論社、日本の名著18)ことには一理ある。宗教である限り、信仰を勝ち得るため、自宗の教義を確固たるものにするため、場合によっては時の政権の庇護を得るため「優れた説」であると主張することは致し方ないことであるように思う(この認識と同様もしくは近いことをスマナサーラ先生が「慈悲の瞑想」サンガ刊の中で述べています)。

- 釈迦は、「釈迦自身の苦」からの解放を求め、「釈迦自身の苦からの解放」を得て、「釈迦自身の苦から解放された方法」を、「このようにすれば誰でも苦から解放されますよ」という「法」として伝えたものと考えられるので、悩み苦しむ人が、「釈迦の教え」である「仏教の認識論」に基づくマインドフルネスを学び実践してみることは、今日でも十分に意義があると考えています。

- 仏教の認識論(心理把握)を活用して、カバットジンやティーズディールらの取り組みに見られる心理療法に活用され融合され「苦を低減する、苦を回避することと」に活用されるマインドフルネスに、釈迦の教え「釈迦自身が苦から解放された方法」の現代的な意味を強く感じる。

ということになります。

以上のように考えると、必然的に、宗教としての仏教ではなくて、マインドフルネスに行き着きます。

それゆえマインドフルネスなのです。

「カウンセラー」という自分の立ち位置を強く感じます。

ヴィパッサナー瞑想と慈悲の瞑想をします

私は、10年ほど座禅をやり、アルボムッレ・スマナサーラ先生(スリランカテーラワーダ長老)の本でヴィパッサナー瞑想を知り、現在に至るまで15年以上ヴィパッサナー瞑想を続けています。

ですから「マインドフルネス婚活」の「マインドフルネス」は、ヴィパッサナー瞑想と、ヴィパッサナー瞑想ともに行う「慈悲の瞑想」です。

テーラワーダの修行方法ですが、私はテーラワーダを信仰していませんし、テーラワーダを推奨するものでもありません。

仏教の認識論(心理把握)に基づきますが、「仏教の教義」と思われる部分は意識的に排除しています。

ヴィパッサナー瞑想は、自分の体の動きを観察することから始めて、感受性(観察力)と集中力を高め、体の感覚、心(の状態)を観ることができるようにします。

言い換えると、ヴィパッサナー瞑想は、普段「意識して観ていないこと」を観る訓練をすることにより、「普段観ていないこと」「観えていないこと」を観ることができるようにします。

「慈悲の瞑想」は、自分を大切にする気持ちをはぐくみ自分を幸せにすることを目指し、その気持ちを親しい人、より多くの人に「意識的に」広げてゆくことにより「こころをきれい」(清浄)にし、心の負担をなくすことを目指します。

感受性を高める「四念処」

釈迦は、死の直前、以下のように言わています。

マインドフルネスを理解するためには重要ですの引用します。

「アーナンダーよ、だからして、自己を洲とし、自己を依処として、他人を依処とすることなく、法を洲とし、法を依処として、他を依処とすることなく住するがよい。

では、アーナンダーよ、比丘は、どのようにして、自己を洲とし、自己を依処として、他人を依処とすることなく、法を洲とし、法を依処として、他を依処とすることなく住することを得るであろうか。

アーナンダーよ、ここに比丘があり、彼は、わが身において、熱心に、正念に、正知にしてその身を観じ、貪欲より起こるこの世の憂いを調伏して住する。また受(感覚)において…受を観じ、・・・心において・・・心を観じ、・・・また、法において、熱心に、正念に、正知にして法を観じ、貪欲より起こるこの世の憂いを調伏して住するのである。「阿含経典第6巻」増谷文雄 筑摩書房「世尊病む」抜粋

「洲」は、大河の中州のことです。「洲」にいることによって大河(=世の憂いのたとえ)に流されない、と解釈できます。

「住する」は「生活する」としても意味が通じますし「長くそこにとどまる」でも通じます。

「法」は、マインドフルネスが基づく「仏教の認識論」と考えて支障ないと思っています。

釈迦は、釈迦自身への「帰依」はおろか「信仰」や「信仰による救済」を説いてはいません。

釈迦の教えが、仏教となるにしたがって「信仰」「信仰による救済」へと変容していったと言えるでしょう。

自己と、法つまり釈迦の説いたこと(仏教の認識論)を依処(依って立つ処)として、他を依処とすることなく生活(修行を含むのと思われます)しなさい、と言われています。

そして、それを得るための方法が「身を観じ」「受を観じ」「心を観じ」「法を観じ」ことであると言わています。

この4つを「四念処」といます。「身体の動きを観察する」「身体に生じる感覚を観察する」

「心の状態を観察する」「法(苦から解放されるための方法論)を観察する」を指します。

「身体の動きを観察する」ことにより、次第に「身体に生じる感覚を観察する」「心の状態を観察する」能力が備わってきます。

前記経典では釈迦はこうも言われています「私の教法には、教師の握拳はない。」

「握拳」の意味は「握りしめて隠しているもの」という意味です。

釈迦は、私が得たことは全て教えている。だから「やってみて確かめなさい、この通りになるはずだから」というスタンスで弟子たちを指導したように、私には感じられます。

その様に考えると、「観じ」の意味は「自分でやってみて、自ら釈迦の教えを実践して、効果を確認し効果を識る」ことと考えられます。

冒頭、先にマインドフルネスは、トレーニングと同じと説明したことが、ご理解いただけると思います。

「この運動ではこの筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、このようなメリットがありますよ。」と指導されて、筋トレをして、その効果を実感するのと、基本的には同じです。

「四念処」を行うのが「ヴィパッサナー瞑想」です。

テーラワーダ仏教は、「ヴィパッサナー瞑想」は、釈迦が悟りを得た瞑想、釈迦の教えであるとして、現在に至るまでヴィパッサナー瞑想を実践しています。

四念処の最後の「法を観じ」ることは、釈迦が悟りに至った教えを「身をもって体験すること」であり、それにより「釈迦が至った境地に到達できる」ことになります。

マインドフルネス婚活は、「釈迦が得た悟り」を目指すものではありません。

ですから「四念処」のうち「身を観じ」=身の随観、「受を観じ」=受の随観、「心を観じ」=心の随観の3つと「慈悲の瞑想」を活用します。

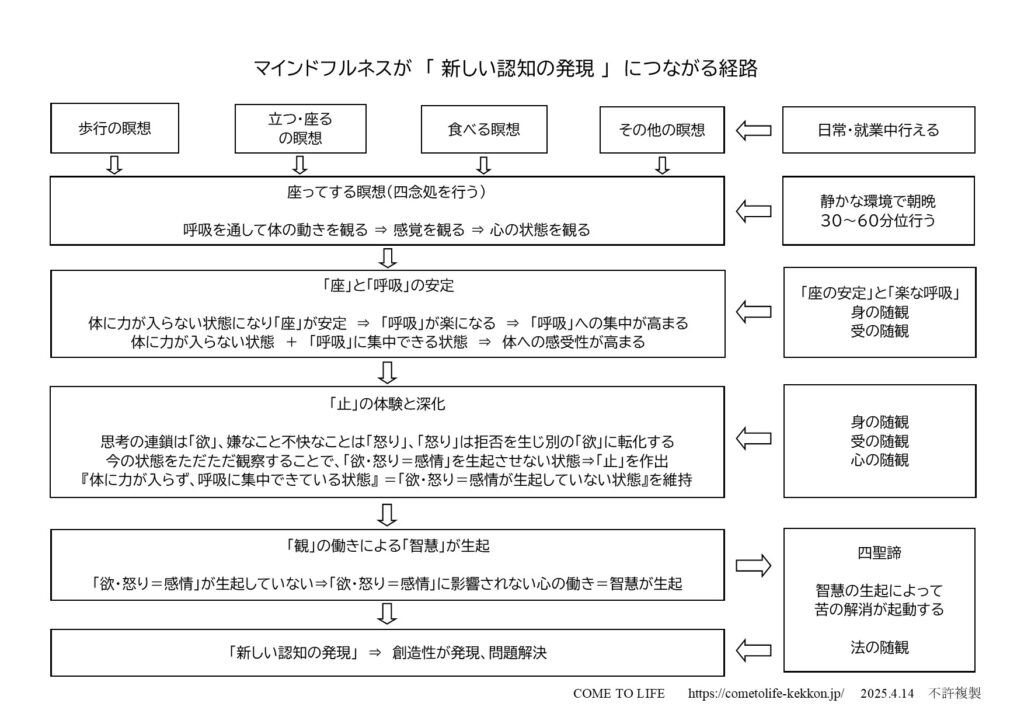

マインドフルネスの効果

マインドフルネスの効果を、簡単に表現すると、

『自分が抱えている悩みの解消につなががる「新しい認知が発現」する』

という、ややわかりにく言い方になってしまいますが、そもそも仏教の認識論は、釈迦が、苦しみが起こる過程を解明し、苦しみから解放されるための方法(法)を説いたものが起源ですから、当たり前と言えば当たり前です。

理解を容易にするために新しいチャートを掲示しておきます。

説明します。

- 体と心が「止」の状態、つまり「楽である状態」(負担のない状態)を知れば、体と心が「楽でない状態」=「不快」になったことを感知することは容易になります。「止」は「チャート5」です。

- マインドフルネスは、瞑想中だけであったとしても「体と心の楽な状態」を作り出します。

- 「体と心の楽な状態」は、思考をしないことにより感情が生起しないことによってもたらされます。この状態を実現するために、呼吸による体の動きに意識を集中して、言葉で確認し続けます。

- 「体と心の楽な状態」「止」の状態を識ることによって、「不快」を敏感に感知できるようになります。

- 「不快」を感知すれば、体と心は「楽である状態」に戻ろうとして「不快になった原因(経路)」を探します。

- マインドフルネスは体、感覚、心への感受性を高めますので、比較的容易に「不快になった原因(経路)」を探り出します。「止」によってもたらされる、智慧のよる観察「観」の働きによると考えられます。

- 「不快になった原因(経路)」を取り除く(修正する)ことで、体と心は「楽である状態」に戻ります。

- これらの経験から「不快」を感知したら、同じことを繰り返せばよい。さらには同じことが起こらないように「予防」措置を講じることもできる、と考えるようになります。

以上が、『自分が抱えている悩みの解消につながる「新しい認知の発現」という経路の説明です。

以上のプロセスを容易に行えるよう、体と心を「チューニング」するのがマインドフルネス、ヴィパッサナー瞑想と考えてください。

そしてこの「チューニング」の成果を活用し、後に説明する「Beckの認知モデル」を援用することにより、方法論としての「四聖諦」は比較的簡単に実感できると考えています。

四聖諦を、「十二支縁起による苦の生起を知り尽くして無明を滅尽する」という仏教の「生そのものの苦」を滅尽するものと理解することは、「仏教の教義」に属することのように感じられますので、そのようなことは目指しません。

マインドフルネスですから、日常的な苦、つまり「心理的な負担感」、「それによる体の好ましくない変化」、「積極的に行動できない」という状況が解消されればよいと考えます。

ヴィパッサナー瞑想は、観察瞑想と言われています。体と心の楽も、不快も観察して、不快を解消する道を知る「力」=観察力(感受性)を高めます。

「マインドフルネス婚活」としていますが、効果は婚活だけにとどまらないと考えています。

『新しい認知の獲得』は、仏教では「智慧」によるものだと考えています。

「止」によって、智慧による観察「観」が始まるとされています。

『新しい認知の獲得』は、分野を変えて、たとえばビジネスでは「問題解決能力の向上」、「創造性の開発」につながると言えるでしょう。

『心と体が楽である状態』を識ることは、ヒーリングや、ストレスマネジメント、アンガーマネジメントなどにも展開できるでしょう。

「身の随観」は、体の動きをまず自分について、そして他の人ついて見てゆくという方法を取りますので、スポーツをされる方には示唆を与えるかもしれません。

マインドフルネス と 認知行動療法(1)

私は、マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)の実践から、以下のような経験をしたことがあります。

- 食後、机に向かい仕事中、胸に「身体的な不快感」を感じたので、ヴィパッサナー瞑想の「受の随感」に基づいて、「苦」と認識した。

- 「苦」の原因が、仕事に取り掛かる前に、半ば無意識に自分に対してつぶやいた「将来への否定的な見通しの言葉」であったことに思い当たり、「そうと決まったわけではない」と言い換えた。

- 胸に感じた「身体的な不快感」が解消したことを体験した。

- 原因をつきとめなくしたら、「身体的な不快感」「苦」が消えた、これが「四聖諦」なのかだろうか。この方論を繰り返せば、身体的な不快感や、心理的な負担は解消できるだろうし、さらには予防もできるだろう(「新しい認知を獲得した」)。

言い換えると

『私は、ヴィパッサナー瞑想の実践により、身体的な不快感や心理的な負担を解消するための「新しい認知」(私が「四聖諦」ととらえてたもの)を獲得し、それを実践することで、身体的な不快感や心理的な負担を感じないようになった。』 と言えます。

その経験が、のちに学んだ「認知行動療法の方法論」で説明できる、というより、「認知行動療法の方法論」そのものであったことを理解しました。

「Beckの認知モデル」は「認知行動療法」の基礎をなす理論です。

逆に言えば、ヴィパッサナー瞑想による「四聖諦」への到達は、「認知行動療法」と同様の効果がある、ということになります。

「将来への否定的な見通しの言葉」は、「Beckの認知モデル」の(うつの)否定的認知の3徴の一つです。

否定的認知の3徴とは、「自分について」、「自分と周囲との関係について」、「自分の将来について」の「否定的な認知」を指します。

この点も「Beckの認知モデル」と認知行動療法に合致していたことになります。

これらのことから「認知行動療法の方法論」は、仏教の根本的な認識論である「四聖諦」と同じ「構造」なのではないかと考えました。

釈迦は、なぜ恵まれた王子という身分を捨てて修行生活に入ったのでしょうか。

老病死に心を痛めたと言わています(四門出遊)。

現代の健康に関する考え方からすれば、働かなくてよい王子の生活による運動不足、筋肉の衰えによる基礎代謝の減少は不眠をもたらし、一方で豊かな食生活、特段なすべきこともなく(子はすでになしていた)過ごすことにより、心身ともに疲弊した状態であり「自分の将来には老病死が待ち構えているだけだ」と「否定的」に「考えてしまう」ことにより、「うつ状態」におちいってしまっていたかもしれない、と想像しても不自然とは言い切れません。

「特段なすべきこともなく(子はすでになしていた)」は、うつの否定的認知の3徴の「「自分について」の、「自分の将来には老病死が待ち構えているだけだ」は「自分の将来について」の「否定的な認知」になります。

このような解釈が、釈迦の評価をおとしめることになるとは考えていません。

なぜならば、通常は自らの意思のみでは解決することが困難な状況から、自らの意思で解決策を求めて、一般的には「極めて恵まれている」と考えられる自らの環境を捨て、(妻子を残して)修行生活に入り、精神的な危機状態を脱し、さらには涅槃を得て、苦から解放される方法を「教師の握拳なく」(何一つ隠すことなく)人々に伝えたのですから。

もし仮に、釈迦が「うつ状態」であったとするならば、うつ病の研究から導き出された「Beckの認知モデル」が、釈迦が苦しみを滅した「四聖諦」と似通っていても何の不思議もありません。

そのような理解に基づき、ヴィパッサナー瞑想と、認知行動療法の方法論(Beckの認知モデル)は、「苦しまない」婚活に活用できると考えたわけです。

四聖諦と私の体験、「Beckの認知モデル」を比較対照してみます。

| 四聖諦 | 苦の聖諦 まさによくよく知るが良い | 苦の生起の聖諦 まさに捨離するがよい | 苦の滅尽の聖諦 まさに証得するがよい | 苦の滅尽に至る道の聖諦 まさに習い修するがよい |

| 私の経験 | 胸に「身体的な不快感」を感じたので、ヴィパッサナー瞑想の「受の随感」に基づいて「苦」と確認した | 「苦」の原因が、半ば無意識に自分に対してつぶやいた「将来への否定的な見通しの言葉」であったことに思い当たり、「そうと決まったわけではない」と言い換えた | 胸に感じた「身体的な不快感」が解消したことを体験した | これが「四聖諦」なのか。この方論を繰り返せば、身体的な不快感や心理的な負担は解消できるし、さらには予防できる |

Beckの認知モデル 認知行動療法 「非機能的な自動思考」への対処法 セラピストとの協働により行う | 非機能的な自動思考が発生し、気分を低下させた状態 | 原因が「非機能的な自動思考」であることを突き止め、自動思考の内容を検証し、「機能的なものに」修正する | 気分の低下を改善できたことを体験する(効果性を実感する) | これらに体験をもとに、自律的に「非機能的な自動思考」を突き止め、内容を検討、修正することで気分を改善し、行動を促進する |

「四聖諦」については「阿含経典第三巻」増谷文雄 筑摩書房刊「四聖諦」より抜粋作成。

「認知行動療法」は、原則的には、クライエントが「心、身体、行動の不適応を自覚し、病院もしくはセラピスト/カウンセラーを自発的に来訪した」時点からスタートします。

マインドフルネスにより心と体をチューンニングして、「非機能的な自動思考」による気分の低下を「身体の感覚」として察知して、認知行動療法によるセラピストとの協働によるのではなく、自らが自律的に認知行動療法に基づく対策を講じることができることは、十分なメリットであると考えます。

こまかな相違はありますが、「四聖諦」と「認知行動療法」の「構造」はほぼ同じように感じます。

マインドフルネス と 認知行動療法(2)

認知行動療法を勉強し、認知行動療法がマインドフルネスを技法として取り入れているを知るにおよび、「マインドフルネス認知療法」に興味を持ちました。

「マインドフルネス認知療法」の創始者の1人であるJ ・ティーズデールが、アメリカ生まれの仏教僧Ajahn Sumedehoの講演を聴講した際の次の記述に触れて、マインドフルネスと認知行動療法の相性の良さ、可能性の広がりを認識しました。

「Sumedehoが述べた仏教による苦悩の分析の核心部にあるアイデアと認知療法の基本仮説に衝撃を受けた。両方のアプローチが、私たちを不幸にするのは経験そのものではなく、(仏教分析では)私たちの経験との関係または(Beckの分析では)私たちの経験の解釈であることを強調していた。また仏教のマインドフルネス瞑想の核心が、思考として(つまり、「真実」や「私」としてではなく、精神的事象として)思考と関係してゆくことの習得を含むことも明白であった。人はこうすることで、自分の行動をコントロールしたり、不幸な心の状態を作り上げる役に立たない思考パターンの影響から自身を解放できるのだ。」

こののちJ・ティーズデールらは、「認知療法の原理と実践をマインドフルネスの枠組みの中に統合」した「マインドフルネス認知療法」を創始します。(マインドフルネス認知療法 原著第2版 北大路書房)

私は、自分が行った「自律的な身体的・心理的苦の解決方法」を「四聖諦」と考え、「四聖諦」と「ベックの認知モデル」、認知行動療法は「同じ構造」だと考えました。

同じようなことを、J・ティーズデールたちは考えていたことになります。

Beckの認知モデル と 仏教の認識論の共通点

認知行動療法(認知療法)の基礎となる「ベックの認知モデル」と、マインドフルネスの基礎となる「仏教の認識論」は、心が苦しむことの原因を「不適切な認知」に求めています。

両者に共通する考え方を簡略化して説明すると、

『心に起こる考えが、すべて真実とは限らない。真実とはいえないものを真実ととらえてしまうと、苦しむことになる。』ということになります。

ヴィパッサナー瞑想は、「今ここにあること」=「自分が感知した情報」から、「無かったこと」=「自分が心の中で作り出したもの」を、弁別するための訓練です。

仏教の認知論は、「無かったこと」「自分が心の中で作り出したもの」が生まれることによって、「今ここにある苦」が生み出される、と考えます。

Beckの認知モデルは、「状況そのものではなく、状況に対する解釈(自動思考やイメージ)が、感情、行動、身体反応を引き起こす」というものです。

(ジュディス・ベック「認知行動療法ガイド実践ガイド:基礎から応用まで」第3版 星和書店)

Beckの認知モデルは、このようにも解釈できます。

「自動思考やイメージ」=「無かったこと」「自分が心の中で作り出したもの」が、「非機能的なもの」であった場合、「感情、行動、身体反応を引きおこす」=「今ここにある苦」が生み出される。

ベックの認知モデルと仏教の認識論は、相当部分、重なり合います。

Beckの認知モデル と 仏教の認識論 の相違点

「苦悩の原因を不適切な認知に求める」という共通点がある一方で、両者は対象とするものが大きく違います。

| 対象(解消する問題) | 問題の原因 | 解消方法 | |

| Beckの認知モデル 認知行動療法 | 日常生活に支障を及ぼす行動 | 非機能的な自動思考、その背後にある非機能的な媒介信念、中核信念 | 非機能的な自動思考の特定、検討、修正による気分・体・行動への悪影響の改善、さらには非機能的な媒介信念、中核信念の修正 |

| 仏教の認識論 | 生そのものの苦 | 無明(苦が生じる経路、たとえば十二支縁起への無知無理解) 渇愛 | 八正道・四念処・四聖諦による渇愛・苦の滅尽=無明からの脱却 |

テーラワーダ仏教の修行(仏教の認識論)の行く先には、生きることそのものから生じる「苦」の滅尽=無明からの脱却つまり「涅槃」「解脱」があります。

「苦の滅尽=無明からの脱却」は、日常生活では到達不可能なように思います。

テーラワーダは現代でも出家主義です。

釈迦が、修行により得たものが「釈迦自身が抱えていた苦からの解放」であり、それを獲得した方法を弟子たちに説いたとしても、釈迦入滅後、サンガに加わった人たちは、「釈迦自身が抱えていた苦」とは直接関係のない人達である可能性が高い、とも言えるかもしれません。

自らの苦しみからの解放を求めるのではなく、社会的な地位を獲得していたサンガへ、学究的な意図から加わった人もいるでしょう。職業的研究者とでもいえばよいのでしょうか。

学究的な意図からサンガに加わり、自らの苦しみからの解放を求める意図はなくても、釈迦が「釈迦自身が抱えていた苦からの解放」を説いた以上、「釈迦が説いた、人を苦から解放するための教えとは、このようなものである」「生きることは苦なのだ」という論理で、理論を発展させることになったのではないでしょうか。

そのような学究的な意図からサンガに加わった人たちが、釈迦の教えをより高度なものにしていったのように感じます。

阿含経で説かれる釈迦の教えは、後の増嵩(改変)を指摘される部分もありますが、比較的平易です。

それゆえ、生きることそのものに伴う苦はあるにしても、後に成立した「十二支縁起」のような(教義としての)苦の原因を説くものに基づく苦からの解放が、現代人にも必要だとは、積極的には考えられません。

日常生活を幸せに送るためには「欲や無明の滅尽」が必須ではない、と私は考えています。

そもそも欲(楽しみや希望)なくしてこの大変な世界を生きていけるのでしょうか?

必要かつ有効な考え方は、

『「欲」や「無明」によって苦しむ(真実でないものを真実ととらえてしまうと、苦しむことになる)のであれば、「欲」や「無明」を知って(真実でないものを真実でないと知って)、少しコントロールできれば、苦しみは軽減されますよね』ということであるように思います。

ここで大事なことは、何を、どの程度コントロールするかは、自分の外の価値判断によってではなく、自分自身が判断することであるということのように思います。

自分自身が判断するときに、「仏教の認識論=心理把握」を理解して、自分の心を知っておくと、役立つのではなないかと思います。

宗教には、外部から個人に価値観を注入する側面があるように思います。

仏教の認識論でいえば、人間には欲があり、欲はあらゆるものに絡みついて人の行動に影響を与えますから、統治者による法の支配や警察権が十分に機能していない場合、人間の欲求を制限、制御しないと、社会秩序が十分に維持できない可能性があります。宗教の側から個人に、「してはいけない」価値観を注入することによって、社会の安寧、秩序の維持を図ってきたという側面があるように感じています。

しかしながらマインドフルネスは、宗教ではないので、自分の判断を重視してよいと思います。

後にご案内する「慈悲の瞑想」は、自分が大事、他者も自分が大事、だから自分も大事だし、他者も自分と同じように大事だよね、というところに行き着きます。

このような気持ちを持っていれば「自分の外の価値判断によってではなく、自分自身が判断する」でも、大きな誤りは犯さないように思います。

マインドフルネス婚活 の枠組み

- 「マインドフルネス」により、体・感覚・心への感受性を高めて、

- 「ベックの認知モデル」による「非機能的な自動思考」の発生を敏感に感知して、

- 認知行動療法の考え方を活用して「気分・体・行動への悪影響の改善」をはかることにより、

- 「苦しまない婚活」「活動の促進」を実現し、成婚確率を高める、

- 並行して「自分も他者も大切にする気持ち」を育て、内面から「好感を創出」する

ことを通じて「成婚確率の向上」を目指します。

この考え方を表にしてみます。

| 対 象 | 手 段 | 結果(目的) |

| 婚活や日常生活に支障をもたらす行動 「非機能的な自動思考」による気分の低下、活動の低下 | マインドフルネスにより、体・感覚・心への感受性を高める 仏教の認識論を援用 Beckの認知モデル 認知行動療法の方法論 否定的認知の3徴 | 気分・体・行動への悪影響を改善する 心が折れない婚活・活動の促進 好感の創出(慈悲の瞑想) 成婚確率の向上、生活の質向上 |

マインドフルネス婚活 チャート

「マインドフルネス婚活」は、マインドフルネスと「Beckの認知モデル」のハイブリッドです。

これから「マインドフルネス」が効果を発揮する経路をご案内します。

マインドフルネス婚活 の目標

1つめの目標は、「Beckの認知モデル」を活用したマインドフルネスにより心を整え、15「苦しまない婚活」を実現し、14「活動を促進」することです。

2つめの目標は、マインドフルネスの、4「慈悲の瞑想」により、12「自分も他者も大切にする気持ち」を育て、これにより、13「好感を創出」することです。

15「苦しまない婚活」により14「活動の促進」をはかることと、13「好感の創出」により、16「成婚確率を向上」へと結びつけることが最終的な目標です。

ベックの認知モデル の説明

ベックの認知モデルについて、ジュディス・ベック「認知行動療法ガイド実践ガイド:基礎から応用まで」第3版 星和書店 から引用します。

マインドフルネス婚活の中核となる重要な考え方です。

- 「状況そのものではなく、状況に対する解釈(自動思考やイメージ)が、感情、行動、身体反応を引き起こす」というのが認知療行動療法における基本的な認知モデルである。

- 認知モデル(cognitive model)が提唱するのは、端的にいうと、すべての心理学的問題の背景には非機能的な思考が共通してみられる(そしてそのような思考がクライエントの気分や行動に影響を及ぼす)ということである。自らの思考をより現実的かつ適応的に検討することができるようになれば、その人のネガティブな感情や行動が改善されるだろう。

- 認知は、それが適応的であっても不適応的であっても、3つのレベルで発生する。そのうち、最も表面的なレベルで生じるのが「自動思考」(例:「疲れすぎて何もできない」)である。

- 次に「媒介信念(intermidiate belief)」という認知があるが、これは背景にある思い込みのような桃である(例:「自分から仲良くしようとしても、どうせ拒絶されるだろう」)。

- 最も深いレベルの認知が、「中核信念(core bilief)で、これは自分自身、他者、そして世界に対する認知である(例:「私は無力だ」「みんな、私を傷つけようとしている」「世界は危険だ」)

- クラアントの気分や行動の改善をより確実なものにするために、これら3つのレベルの認知のすべてに取り組む必要がある。自動思考のみならず、背景にある非機能的な信念を修正できれば、クライエントの変化はより強固なものとなる。

認知行動療法は、うつ病に対する心理療法としてスタートしました(効果も認められています)が、現在では様々な分野、たとえば学校や職業訓練で活用されたり、カップル療法や家族療法にも応用されています。

「苦しまない婚活」を実現するための方法

マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)の「身の随観」「受の随観」「心の随観」により、体への感受性、体の感覚への感受性(観察力)と集中力を高めます。

チャート1:「身の随観」

- 自分の体の動きを観て言葉にして確認します。言葉にして確認する方法は「サティ=気づき」と「ラベリング=直観的な言葉による確認」と説明されます。スマナサーラ先生は体の動きや感覚を「実況中継」すると指導されています。実況中継ですから、瞑想中途切れなく行います。

- 座禅やヨガのように座ってする瞑想もありますが、立ったり座ったり、歩いたりをゆっくり行って、体の動きを「実況中継」することによっても行えます。簡単なことのように思われるかもしれませんが、最初はかなり大変な瞑想、つまり脳にとってはきついトレーニングになります。

- 座ってする瞑想は、呼吸にともなう腹の動きを認識して「ちじみ」と「ふくらみ」で実況中継します。すぐに腹の動きから意識がそれて、「いまここにないこと」に意識が飛んでゆきます。その時は「妄想」「放す」などと実況中継(これは気づき+意思になります)して、意識を腹の動きに戻します。これらのことを繰り返し繰り返し行うことで集中力と感受性を高めます。

- また、座ってする瞑想は、座り方が安定(楽に長時間座れる脱力状態でバランスが取れること)し、呼吸が安定(自然で作為のない穏やかな呼吸ができること)し、集中力が高まると、腹の動きと実況中継がシンクロして、心の落ち着きが実感できます。両者ができるためには一定の筋力が必要になります。

- 座ってする瞑想は、膝等に負担がかかります。膝痛をお持ちの方は、椅子に座ってやるとよいでしょう。欧米にヴィパッサナー瞑想を紹介した、ワールポラ・ラーフラ師は、座る習慣のない欧米人には椅子に座っての瞑想を勧めています。

- 進み具合は「音が聞こえなくる感覚」を体験すること(実際に聞こえなくなるわけではありません)で確認できます。

- 座り方が安定し、呼吸が安定するためには、腹筋や尻の筋肉が必要になります。軽い筋トレや準備運動を併用すると効果的です。こちらの方法もご案内いたします。

- 日常の中で、瞑想にかけれらる時間が限られる方には、日常生活の中での動作(食べることや歩行、家事)について行うとよいように思います。これらについても瞑想はできます。意向確認のカウンセリングで、何にどのくらい時間をかけられるか相談して決めればよいと思っています。

チャート2:「受の随観」

- 受の随観は、体の感覚を「苦」「楽」「不苦不楽」の3つで確認します。

- 受の随観からは座って行う必要があるように思います。

- 「受の随感」は「身の随観」に加えて何かを特別に行うわけではありません。「身の随観」と同じ要領で、「体に起こる感覚」を観ることが出来るようになります。「体に起こる感覚」をていねいに観てゆことで、次第に「苦」「楽」「不苦不楽」を見つけられるようになります。

- 体に生じる「かゆい」「いたい」「あつい」「さむい」といった感覚を観てゆきます。「かゆい」と感じたときは「かゆみ」と実況中継して、そのまま反応を観ます。

- 「かゆみ」と実況中継するのは、仏教の認識論は、無我つまり「私」というものはなく、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識の「感覚」の働きを「私」と錯覚している、というものなので、「私がかゆいと感じる」というふうには考えず「身識に”かゆみ”が生じた」と考えるためです。

- この認識方法を徹底してゆくと、「今ここにある”感覚”」と「今ここにはなかったけれど心が生み出したもの」が識別できるようになります。この識別を助けるのが「今ここにある”感覚”」以外のものを「妄想」と実況中継して意識から放す(離す)訓練です。この認識方法は、たぶん仏教の認識論の中核です。「今ここにはなかったけれど心が生み出したもの」が「今ここにある”感覚”」としての「苦」を生み出す、という認識につながるからです。

- そしたまた一方で、ヴィパッサナー瞑想は、「今ここにある”感覚”」で思考を止めて、「今ここにはなかったけれど心が生み出」す、という心の連鎖的な作用を遮断する訓練でもあります。これは「実況中継」もしくは「サティ」と「ラベリング」で、心に生起したことを識り「今ここにある”感覚”」で心の作用を止めて、「苦」の原因となる「今ここにはなかったけれど心が生み出」すことを止めることを意図したものです。心は、放っておくと「心の連鎖的な作用」が続きます。仏教の認識論では、この「心の連鎖的な作用」をもたらすものが「欲の渇愛」です。

- ヴィパッサナー瞑想は、ベックの認知論の「非機能的な自動思考」が生み出される前段階で、「心の連鎖的な作用を遮断する」効果があると言えるようです。

- スマナサーラ先生は、歩行の瞑想を重視しておられます。その理由は「意思をみることができるから」と言われています。「このように動かそう」という「意思」をみることができれば、「動かしたい」という欲求を観ることができます。欲求の前には、欲求を起こす「原因となる感覚」があります。このように観てゆけば、次第に受の随観、心の随観につながってゆくように思います。日常の生活では、これらのことを分けて認識してはいません。そのように考えると、ヴィパッサナー瞑想は「観えていないこと」「観ていないこと」を「観る」訓練と言えます。

- 私自身「苦」については「四聖諦」であろうと考えた体験をして以来、かなり敏感に察知しているのですが「体の感覚」なのか「感情」なのかは未だにはっきりしません。受の随観で観るのは、体の感覚であり、同時に体の感覚に影響を及ぼす感情でもある、ということかもしれません。気分の低下は、ベックの認知モデルにもあるように、体にも悪影響をおよぼします。

- 「苦」=「気分の低下による体の不快感」を観る(感知する)ことで、ベックの認知モデルの「非機能的な自動思考」「否定的認知の3徴」に相当する、「自分の気分を下げる自動思考」をしていることを知ることが出来ます。

- 「日常的に」「苦」=「気分の低下による体の不快感」を観る(感知する)ことができて、「非機能的な自動思考」を探知して修正できるようにすることが、ゴールになります。これができるようになれば、心の随観に入っていると思われます。

チャート3:「心の随観」

- 心は、見ようと思って見れるものでもありませんし、心の随観のために特別なことをするわけでもありあません。

- しかしながら、後にご説明する「気分を下げる」「非機能的な自動思考」はかなり頻繁に起こります。意識して修正しなければ、だんだんと心の負担になってきますし、意識して修正しなければ「非機能的な自動思考」を肯定することにもなってしまいます。心の随観でしっかりと自分の「心」を観ることができるようになってください。

- 身の随観、受の随観をより精緻にして、続けることによって、身の随観と受の随観がより深まると、徐々に心の状態をみることができるようになるようです。

- 大念処経には、心の16の状態が示されています。心を観るのは簡単ではないので、それらを手掛かりに心を観なさい、ということのようです。

- 心の随観に至るのは簡単ではありませんが、得るものは大きいと思います。「Beckの認知モデル」の中核的信念、媒介信念の修正には大きく寄与するでしょう。

チャートの7~10「ベックの認知モデル」に進む前に、チャートの5と6を見ておきます。

チャート5:「止」の体験と深化

- 身の随観に集中できて(座ってする瞑想の場合)、腹の動きと実況中継がシンクロして、心があちこちと動かず、ごく自然に腹の動きを感じて、不即不離の状態で言葉で確認できると「止」の状態に近づいたと言えます。

- 「止」の状態に近づくためには、座が安定すること、つまり「自然な作為のない呼吸」ができる「長時間、脱力状態で座っていられるバランスの取れた姿勢」が必要になってきます。完全な脱力状態では姿勢が維持できませんので、完全な脱力状態ではないのですが「姿勢維持に不必要な筋力は脱力状態」であることが必要です。体が安定して動かなければ、体に注意は向かいません。体に注意が分散されないのですから瞑想に集中できます。

- 座ってする瞑想は、呼吸が安定すると副交感神経の活動が優位になりますので、心が落ち着きます。心が落ち着つくと頭がクリアになるので、あれこれ考えはじめると、考えがどんどん進みます。

- しかし、考えがどんどん進むとそれに伴って感情も生起します。そうすると心はゆらぎを生じて、心の状態が、うっとうしく「心地よくない」ものと感じるようになります。

- そうすると、考えることを停止すれば、感情も生起しないし、心は「ゆらぎ」が生じない「止」な状態になるのだ、との認識に至ります。

- 「止」の状態をもちつづけることが理想的なのでしょうが、この状態をつつけることは簡単ではありません。

- しかし、瞑想中だけでも「止」の状態を識ることによって、「止」の反対の概念、「止」を妨げる「苦」を認知することが容易になります。これが受の随観で「苦」を容易に認識できることにつながるように思います。

- また「止」の状態は、「心の随観」への入り口でもあるように思います。

チャート6: 集中力、感受性(観察力)を高める

- 身の随観、受の随観、心の随観、慈悲の瞑想を通じて集中力は高まってきます。

- 慈悲の瞑想は、集中力の涵養に最適です。簡明な文章をとなえるのですが、瞑想文から意識がそれて、他のことに意識が向かうとほぼ100%瞑想文を間違えます。「対象から意識をそらさないこと」が集中力であると認識できます。

- 集中力が高まってくると、瞑想中に集中力を高めることが可能だと感じるようになりますし、意図的に集中力を高めることもできるようになります。ただし長時間は続けられません。日常的に集中力が長時間維持できる状態になれば、それは釈迦の至った境地であり、それが「涅槃」なのだろうと考えています。

- 観察力は、身の随観で体の動きを観て、体の動きから欲求をもたらす刺激(感覚)を観て、欲求や意思を観ることで養われ、「止」の状態を体験してゆくことで受の随観、心の随観の感受性(観察力)や智慧による観察「観」へと育ってゆくのではないかと考えています。

- 体の動作を観る「身の随観」から「体を動かす意思」を観て、「体を動かす意思」から「体をうごかす欲求」を観て、「体を動かす欲求」を刺激する「体の感覚」を観ることにより、受の随観、心の随観に進んでゆくように思います。通常、人は「感覚」⇒「欲求」⇒「意思」を「一続き」で行って意識していません。意識していませんから「心の連鎖的な作用」が続いて「今ここに無いけれども心が作り出したもの」が生じます。このように観てゆくことが、次第に受の随観、心の随観につながってゆくように思います。

- そのように考えると、身の随観を一生懸命、より精緻にやり続けることにより、受の随観、心の随観が育ってゆくように考えています。身の随観をしっかりやってください。

次に、マインドフルネスで高めた集中力と感受性(観察力)を活用して、「ベックの認知モデル」に基づく以下のプロセスに進みます。

チャート7:苦(気分の低下)を感知する

- ここからは、ベックの認知モデルに沿った「随観」になってゆきます。

- ベックの認知モデルを理解したうえで、受の随観で自分に「苦」=「非機能的な自動思考が心に生起したこと」を感知します。

- この場合の「苦」は、「嫌な感じ」や「なんとなく先がない」「期待がもてない」といった「嫌な」感覚です。これらの感覚が「感知」されたときには、先行して無意識的に「非機能的な自動思考」が生起しています。

- 無意識的に生起する自動思考は、ふと目にしたり耳にしたものと「自分とを比較して」「自分が劣位にあるとイメージした」「自分にはできないと感じた」などのこともあります。このようなときには確実に「気分が下がります」。見逃さないでください。

- 人によって「苦」=「気分の低下」を生む「自動思考」は、多岐にわたります。

- 自分の「感覚」に忠実に「苦」=「気分の低下」を感知してください。そのために身の随観、受の随観、心の随観をして集中力と感受性(観察力)を養っているのですから。

- 「こんなことで・・・」と否定しないでください。釈迦は、『自己を洲とし、自己を依処として、他人を依処とすることなく』と教えています。感じ方はその人固有ものです。他者との比較は無意味です。あなたは、あなたの感じ方と、うまくやってゆくしかないのです。「あなたの感じ方」とは後に説明するカール・ロジャーズの「内的照合枠」という考え方です。

チャート8:苦(気分の低下)の原因を探知、自動思考を修正

- 日常の中で「非機能的な自動思考」が生起(半ば無意識的に、つぶやくように発生したり、不快なイメージとして生じます)すると、気分が低下します。この気分の低下を感じた瞬間に、受の随観の要領で「苦」と実況中継します。

- 「苦」=「気分の低下」を感知したら、「原因」を探知します。認知行動療法では、「たった今、私は何を考えただろうか?」と自問して「自走思考」を特定します。

- 「苦(気分の低下)の原因」に思い当たったら、自動思考を修正します。探知と修正は一続きで行います。

- 「非機能的な自動思考」の、何を修正するのか、どのように修正するのかの判断基準は、「非機能的」とは「現実的ではない」「論理に飛躍がある」「根拠があいまい」「客観的とは言い難い決めつけ」「自分に厳しい考え方」などということになるでしょう。認知行動療法の中では自動思考が類型化されています。

- またベックは「うつの否定的認知の3徴」として、「自分についての否定的な認知」「自分と周囲との関係についての否定的な認知」「自分の将来についての否定的認知」を上げています。うつでなくても、「悲しい気分」になっている時にはしばしばみられるようです。これらに該当すれば、「非機能的な自動思考」である可能性を検討してください。例を見てみると「こんなこと考えない」と思っても、何気なく自動的に起こってしまうのが「自動思考」です。

| 自分についての否定的認知 | 自分と周囲との関係についての否定的な認知 | 自分の将来についての否定的認知 |

| 無理、できそうもない うまくいかないならしない(あきらめた)方がいい 他者にはできても「自分にはできない」(と感じる) 「失敗ばかりしている」(と感じる) | 周囲の人は自分に冷たい 周囲の人は自分に好意的ではない 断られるのは自分に原因がある 自分は理解されない | 先が見通せない(感覚) 袋小路に入っている感覚 出口がない(感覚) 打開策がない(と思う) もうどうにもならない 良いことがありそうにない |

私自身は、「非機能的な自動思考」を検討することに、仏教の認識論は役に立つと考えています。3つの観点をご紹介します。

- 1つ目は「中道」です。

- 釈迦は「出家者は2つの極端に親しみ近づいてはならない」といい中道を説きました。2つの極端とは「愛欲に貪著すること」「苦行を行とすること」としています(阿含経典第3巻「如来所説」増谷文雄 筑摩書房より抜粋)。この考え方は「非機能的な自動思考」の修正にも役立つと思います。

- 「自分に都合のよいように考える」ことは「愛欲に貪著すること」の守備範囲に入るでしょう。

- 自分に厳しい考え方を自分に課すこと、自分がいやになってしまう考え方をすること」は「苦行を行とすること」の守備範囲に入るでしょう。

- その中間が中道ということになります。中道とは、「性急な判断をしないこと(自動思考はまさに性急な判断です)」「性急に判断しないという中途半端な感じに耐える」ことで得られることのように思います。

- 2つ目は、「正見・正思・正語」です。

- 前記「如来所説」で、釈迦は「正見・正思・正語・正業・正命・正精進・正定」を「これが如来の悟り得たところの中道」と言われています。これを「八正道」と言います。

- マインドフルネス婚活は、「悟り」が目的ではなく「苦しまない婚活」という日常的なメリットを求めますので、8正道の実践を提案するということはありません。

- しかしながら「正見・正思・正語」は、心掛けるとメリットがあると考えています。

- つまり「適正に物事を見て」「適正に考えて」「適正な言葉で自分の考えを記述する」ことは、「自分が苦しまない」ことに役立つと考えています。

- 何が「適正」かは上記の中道のとおり「自分に都合のよいように見ること、考えること、語ること」は「愛欲に貪著すること」の守備範囲になります。

- 「自分に厳しい見方、考え方を自分に課して自分に厳しい言葉で語ること、自分がいやになってしまう見方、考え方、言葉で語ること」」は「苦行を行とすること」の守備範囲になるので、」その両者でもない「中道の見方、考え方、言葉で語ること」が大事ということになります。

- 「正語」については特に留意した方がよいと思います。自分で自分を「ディスる」言葉を使っていれば「気分が下がる」のは当然です。

- 人を「ディスる」言葉をつかえば、「ディスる」言葉を使っている「自分を容認している」ことになりますから、無意識のうちに、他人が自分を「ディスる」言葉を使うことも「予感」させることになります。このことは、心に「不安」を引き起こし、心の負担を増大させますから「楽」からは、確実に遠ざかります。「正語」の大切さはここにあるように思います。

- 上記のような観点から、正見・正思・正語の考え方は「非機能的な自動思考」の修正、予防に役立つと考えています。

- また「正見・正思・正語」の考え方は、「不適切なコーピング」(対処方法)(たとえば「断られるのがいやだからお見合いを申し込まない」)を判断する場合にも参考になると考えています。

| 中道ではない思考(非機能的な自動思考) | 「正見・正思・正語」な認識方法、記述方法 |

| 成果がでない(嫌になった) | やることはやっているが成果が出ていない状況 成果につながる行動をとっているだろうか? 新しくできることで成果につながることは何だろうか? 成果につながるであろうと思われる行動はとっているので、今やっていることを継続することだ。 |

| 相手に断られた(落ち込んだ) | 自分のことは自分で決める権利がある、相手にも自分にも。 相手がきめることだから気にしてもしかたない 断られたことのよって自分の価値が下がるわけではない。 |

| 相手に断られた(自分は好かれない) | 人の好みはそれぞれ。 たまたま合致しなかっただけ。 断られたからと言って、自分に魅力がないと考える必要もなければ、そう考える合理性もない。 ましてや自分の人生がダメになるわけではない。 |

| 相手に断られた(結婚できない) | 100発100中とはいかないし、100発100中を期待する方が現実離れしている。 断られたからと言って結婚できないときまったわけではない。 断られるのは私に「会う価値がない」からではない、相手には相手の事情があるからだ。 仮に結婚できなかったとしても仕事は順調だし、生活に不自由はしていないのだから、必要以上に悲観的になる必要もない。 |

| 好みの相手がいない(やっても無駄だ) | 自分の「婚活」開始時の目的は何だろうか? 「納得できる相手がいなければ結婚しない」という考えで婚活を開始したのだろうか? 「好みの相手」でなければ「お見合いする意味はない」のだろうか? |

| 申し込む相手がいない(断られるのがいやだ) | 「断られるのがいやだから申し込まない」というの不適切な対処方法、なぜならば自分から相手側に働き掛けないことだから 「申受けを待つ」というのも一つの方法ではあるが自分から申し込めばその分、可能性は広がる 断られたからと言って自分の価値がなくなる、というのは合理的ではない。 断られても良いことも悪いことも関係なく、明日はやってくる。 婚活に取り組むことを決めたときの「理由」を再確認してみよう |

- 3つ目は、「5蓋」という考え方です。

- 智慧が出てくる経路を5つの蓋がふさぐと智慧が発現しない、という意味から智慧の発現を妨げるものを5つ挙げています。①貪欲 ②瞋恚(怒り) ③惛沈睡眠 ④掉挙悪作 ⑤疑蓋 と言います。順に簡単に説明します。

- ①貪欲:マインドフルネス婚活は、欲をなくし無明をなくすことは目指しませんので、欲は容認しますが「欲に駆られ」ないようにすること、中道でない極端な考え方にしがみつく=「貪欲になること」で、苦しむことをなくしましょう、という立場です。「欲」は様々な思考に入り込みからみつき人を惑わします。

- ②瞋恚(怒り):仏教の認識論では、怒りはかなり広くとらえ「嫌」という心の変化を起こすものつまり「苦」に対する反応ととらえています。このことはヴィパッサナー瞑想の心の随観まで行くと観えてきます。

- ③惛沈睡眠:惛沈は心が落ち込むことです。心が落ち込むと智慧が発現しないよ、と言っているわけです。「マインドフルネス婚活」はまさしく「惛沈」にならないためのものです。睡眠は、修行中は睡眠に打ち勝たなければいけませんよ、ということです。習慣的にヴィパッサナー瞑想に取り組むとその通りだね、ということになります。

- ④掉挙悪作:掉挙は、惛沈の反対、はしゃぐことです。「中道」が大事なので、気持ちを昂揚させることもよいことではないと考えます。気持ちが昂揚した後は何があるでしょうか?下降です。下降は気分が落ち込むことです。「うまくいきそうだ」と「期待して」気持ちが昂揚しても、「期待した」ようにいかなかった場合はどうなるでしょうか。昂揚した気持ちはやがて下がり、この気持ちの下降が「苦」「非機能的な自動思考」を生みます。昂揚もしない落ち込みもしないで淡々と行うべきことを行う、という態度が「楽」を維持することになります。

- 悪作は後悔することです。後悔している人に「後悔しても何の役にも立たないよ」とはなかなか言えませんが、ヴィパッサナー瞑想をしていれば「後悔」も、かつて「今ここにある”感覚”」であったものに基づいて「なかったけれど心がつくりだしたもの」により「「今ここにある”感覚”」として「苦」を感じているものだということが理解できるようになります。仏教の認識論は道徳的ではないとは言いませんが、釈迦が到達したのは道徳論ではなく「ありのままの心のはたらき」「苦から解放される心のあり方」についての認識、ということだと思います。

- ⑤疑蓋:釈迦の教えや修行に対する疑いを言ったものだと思いますが、一般的に言っても「疑い」が発生すると意欲、行動の減退が起こります。

- 婚活では「徹底的に信じる」ことや「願望」ではなくて、「現実的で、無理がなく、実現可能な考え方」を「採用」し「行動」することで、「疑い」という苦痛が生じないようにする方が、合理的なように思います。ここでも「中道」の考え方が役に立ちます。

チャート9:苦(気分の低下)の消滅を知る(体験する)

- 適切に「非機能的な自動思考」を修正する(自分に言い聞かせる)と、「苦」=「気分の低下」は、改善します。感受性(観察力)をたかめているので、改善も速やかに感じることが出来ます。

- 状況が変わっていなくても、状況に対する認知が変われば、気分の低下は改善します。

- 『状況が変わっていなくても、状況に対する認知が変われば、気分の低下は改善します。』これを体験すると、『Beckの認知モデルと仏教の認識論の共通点』のところでご説明した『心に起こる考えが、すべて真実とは限らない。真実とはいえないものを真実ととらえてしまうと、苦しむことになる。』ということの意味がご理解いただけると思います。

- 『「状況そのものではなく、状況に対する解釈(自動思考やイメージ)が、感情、行動、身体反応を引き起こす」というのが認知療行動療法における基本的な認知モデルである。』ということが実感できます。

チャート10:苦(気分の低下)をなくす新しい認知獲得⇒実践

- ここに至って、「苦(気分の低下)を感知する」⇒「苦(気分の低下)の原因を探知、自動思考を修正」⇒「苦(気分の低下)の消滅を知る(体験する)」という一連の過程を経験しました。

- この経験に基づいて、より鋭敏に「苦(気分の低下)を感知する」ことができ、より的確に「苦(気分の低下)の原因を探知、自動思考を修正」することで、容易に「苦(気分の低下)の消滅を知る(体験する)」ことが出来るようになります。

チャート11:気分の低下の除去・気分の低下の防止

- 「苦」=「気分の低下」を感知することによる「気分の低下の除去」から、自分の感じ方を知って、あらかじめ気分が低下しないように「感じ方」をコントロールして「気分の低下の防止」をはかってください。

- 一方で、「苦」=「気分の低下」は様々なことから起こります。その都度「苦」と実況中継して、それを合図にして「非機能的な自動思考」を検出し検討、修正してください。

- 非機能的な自動思考は、非機能的な中核信念や媒介信念が活性化すると生起しやすくなります。本来的には非機能的な中核信念、媒介信念を修正することが良いのですが、マインドフルネス婚活ではスコープ外です。

- 心の随観を続けることで、非機能的な中核信念、媒介信念を認識し、修正する道が開かれる可能性はあります。チャート5の「止」によって「観」(智慧による観察)が働きだして『自分が抱えている悩みの解消につながる 「新しい認知」の獲得』が出来れば、非機能的な中核信念、媒介信念の修正は、 十分に可能でしょう。

- 一方で、ストレスをためないことで、非機能的な中核信念、媒介信念の活性化を抑えることもできるようです。深酒をしない、食べ過ぎをしない、夜更かしをしない、適度な運動をして筋肉量を確保する(いずれも良質な睡眠をとるため)、疲れたら積極的に休む(自分の存在価値を仕事で業績をあげることに求めない)、後悔しない、怒りとうまく付き合う、などが考えられます。

「好感の創出」を実現するための方法

「好感の創出」は、チャート4「慈悲の瞑想」により行います。

慈悲の瞑想は、ヴィパッサナー瞑想と並行して行うことが推奨されている瞑想です。

簡明な瞑想文を唱えることにより、集中力(注意をそらさない意思の働き)を養うことが出来るためです。

慈悲の瞑想では、まず「自分を大切にする気持ち」(心理的な態度)を育てます。

次に、親しい人に「自分を大切にする気持ち」を向け、「親しい人」を「大切にする気持ち」を育てます。

さらに「親しい人を大切にする気持ち」を、第三者に向け「他者も大切にする気持ちを」を育てます。

そして、その気持ちを「あなたが嫌いな人」「あなたを嫌っている人」にも向けます。

「あなたが嫌いな人」「あなたを嫌っている人」に「自分を大切にするのと同じ気持ち」をむけるのは少し抵抗があるでしょう。

それではなぜ、抵抗のあること、つまり「嫌なこと」を推奨するのでしょうか?

あなたの心を「きれい」にして「好感を創出」するためです

少し回り道になりますが、その理由を説明します。

慈悲の瞑想は、以下の定型的な瞑想文により「自分を大切にする気持ち」を育て、「「自分を大切にする気持ち」を他者にも向けてゆき、「他者も大切にする気持ち」を育てます。

慈悲の瞑想は、その意味を改変しない限り、瞑想文を変えることが認められています。

「マインドフルネス婚活」では、個々人の特性に合わせて、より効果が期待できる瞑想文を作ることを想定しています。

たとえば、自分を大切にする気持ちが持ちにくい方であれば、自分に対しての瞑想文を別途作成することや、親しい人々に対して、

「私が幸せであるように、私と親しい人々も幸せでありますように」とすることで、他者を大切にする気持ちを確認することによって、自分を大切にする気持ちを高めることができるように思います。

また「生きとし生けるものが幸せでありますように」は、その意義は重要なのですが、修行者でない我々が行うには「広い概念」で「漠然」としていて「イメージしにくい」ように思います。

そこで、たとえば職場の同僚や近隣の人々を想定した「私が接する人々が幸せでありますように」であったり、やや対象が広い「私の目に映る人々が幸せでありますように」といった瞑想文の方が、取り組みやすく実際の効果も上がるように思います。その上で最後に「「生きとし生けるものに対して」瞑想すればよいのではないかと思います。

| 自分に対して | 私は幸せでありますように 私の悩み苦しみがなくなりますように 私の願いごとがかなえられますように 私にさとりの光が現れますように 私は幸せでありますように(3回繰り返し) |

| 自分と親しい人々に対して | 私と親しい人々が幸せでありますように 私と親しい人々の悩み苦しみがなくなりますように 私と親しい人々の願いごとがかなえられますように 私と親しい人々にさとりの光が現れますように 私と親しい人々が幸せでありますように(3回繰り返し) |

| 生きとし生けるものに対して | 生きとし生けるものが幸せでありますように 生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように 生きとし生けるものの願いごとがかなえられますように 生きとし生けるものにさとりの光が現れますように 生きとし生けるものが幸せでありますように(3回繰り返し) |

| 私が嫌いな人々に対して | 私が嫌いな人々も幸せでありますように 私が嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように 私が嫌いな人々の願いごともかなえられますように 私が嫌いな人々にもさとりの光が現れますように |

| 私を嫌いな人々に対して | 私を嫌いな人々も幸せでありますように 私を嫌いな人々の悩み苦しみもなくなりますように 私を嫌いな人々の願いごともかなえられますように 私を嫌いな人々にもさとりの光が現れますように |

| 終わりに | 生きとし生けるものが幸せでありますように(3回繰り返し) |

「さとりの光が現れますように」の意味は

- 「幸せになるための新しい認知があらわれますように」

- 「悩み苦しみがなくなるための新しい認知があらわれますように」

- 「願いごとがかなえられるための新しい認知があらわれますように」

という意味と理解してくください。「瞑想」は「新しい認知を獲得する」ためにするものです。

「慈悲の瞑想」は他者を幸せにするためのものではありません

誤解しないでいただきたいのは、慈悲の瞑想は、他者を幸せにするためにするものではない、ということです。

一生懸命願っても、慈悲の瞑想で、自分以外の人を幸せにすることはできません。

慈悲の瞑想は、自分の幸せを願い、自分の幸せを願う心を他者にむけることによって、自分が幸せになる瞑想です。自分が幸せになれば、その方法論で他者も幸せにできるよね、というものです。

また、人の幸せを願っているから「私はいい人だよね」と思い込むためのものでもありません。

『人の幸せを願っているから「私はいい人だよね」』という考えには注意してください。「欲の渇愛」を強化することになるからです。「欲目」という言葉を思い出してください。

慈悲の瞑想は、人の幸せを願っているから「いい人」なのではなく、生きている、それゆえ価値があるという考え方にたって、生きている自分を大切にし、生きている他者も大切にする気持ちを育てるものです。

自分が優れているからでもなく、自分がいい人だからでもなく、「生きている、それゆえ価値がある」という考え方と気持ちを、まずは自分に対して育てて、自分に対して持つことが出来たなら、順次他者へ広げてゆく、というのが慈悲の瞑想の方法論です。

ですから慈悲の瞑想は、あなたの内部で完結して「あなたの心をきれいにする」のです。

この場合の「きれい」は「綺麗」ではありません。「清浄」です。

「あの人嫌い」という感情はあなたの中で起こります。

仮に「あの人なんかいなければいいのに」と思ったとします。

そう思ったとすれば、それはあまり「よいこと」とは言えません。

その理由は、以下の点に求められます。

- 「怨憎するものに遭うは苦である」(前記阿含経典第3巻「如来所説」)。人生では「嫌いな人」と会うこは避けられないものと考えるからです(「嫌いな人」を「好きになりなさい」とも、釈迦は説いていません)。

- あなたにとって自分が大事であるように、あなたが嫌いな「あの人」も自分のことが大事な人、つまりはあなたと同じ欲求をもった人間であり、同じ生命をもった人間だから。

それゆえ、慈悲の瞑想では、

- 生きてゆくうえでは、「私が嫌いな人々」「私を嫌いな人々」がいること、それは「苦」であることを認めたうえで(好きになる必要はありません、好きになることが好ましくない人もいます)、

- 「私が嫌いな人々」「私を嫌いな人々」にも、自分を大切にする気持ちを向けることによって、

- 「私が嫌いな人々」「私を嫌いな人々」が自分の「苦」にならないようにする

ことを推奨しているのです。

そもそも「苦」なのですから、「苦」と戦ってもあなたに何の利益もありません。

「あの人なんかいなければいいのに」と心の中で思っただけだとしても、心は「汚れ」ます。

この場合の「汚れ」というのは、嫌いな人に対するあなたの反応として心に起こる感情が、あなたの心の負担となり、あなたの心の平静を乱し、あなたが本来持っている自由な感受性の発現を阻害する、という意味です。

言い換えると「好感の創出」と逆の効果を生む、ということになります。

チャートの5、「止」を体験すると、すんなりと理解できます。

アルボムッレ・スマナサーラ先生はこのように言われています。

「嫌な人に合ったら、すぐ「嫌」という感情が生まれます。それは「行」です。それから「その人の何か言わなくてはいけない」と思ったり、「何かをしなくてはいけない」と思ったり、また感情が生まれてきます。そして、そのときには自分がおとなしくしていてなにも行動を起こさなかったとしても、生まれて来た感情は心に残ります。それを「Karma-サンスクリット語、Kamma-パーリ語」と言い、「業」とも言います。」(現代人のための瞑想法」サンガ新書)

(ただし、あなたが嫌いな「あの人」あなたを嫌いな「あの人」がハラスメント行為を行っている等の場合は、別の対応が必要になります。)

道徳論で考えないで下さい

ここまでの話を、道徳論で考えないで下さい。仏教の認識論が道徳的ではない、ということではありません。

苦をなくす(心の負担をなくす)ためには、ありのままに観ましょう、ということです。

- 心に起こった心地よいことも、心地わるいことも、生起したと認めたいほうがいいよね

- 心地わるい考えだ(道徳的に問題がある)から「無かったことにしよう」とすると、それもまた心の「負担」になるよね

- 都合のわるい考えは、そのような考えが生じたことを認めて、それをなくすこと

- そして、都合のわるい考えが起こらないよう(「慈悲の瞑想」を通じて)つとめること。

というのが、マインドフルネスの基礎となる仏教の認識論です。

心地わるい考えが心に生じても、それが人間だよね、でもなくせるよね、というふうに考えます。

必要なことは、心地わるいことを考えたと気付いたら「それを持続させないようにする」ということです。

ここでは「慈悲の瞑想」を説明していますが、ヴィパッサナー瞑想は「それを持続させないようにする」訓練でもあります。

それを持続させないようにする訓練

「思考の連鎖」を遮断して心をきれいに保つ

- たとえば「嫌いな人」を見たときに人の認知は(仏教の認識論では)、「見た(なにかを眼識がとらえた)」⇒「意識が○○さんだと同定した」⇒「嫌な感情が起こる」という経路を取ります。

- ①「見た(なにかを眼識がとらえた)」の段階で「見た」と気づき(サティ)「見た」とラベリングできるようにします。これが一番理想的です。

- ②「意識が○○さんだと同定した」段階で気づき(サティ)「○○さんだ」とラベリングする。

- ①または②によって心の反応「思考の連鎖」を「強制終了」させて「嫌な感情が起こる」ことを防止します。簡単に「強制終了」できませんが、「強制終了」する訓練をします。

- 「思考の連鎖」の「強制終了」が日常的にできれば、心は穏やかでいられます。

- ほんとかな?とおもわれるでしょう。マインドフルネスをやってみて確かめてください。かなりやらないと難しいですが、確かめられれば身に付きます。

「今ここで体に生起している感覚」と「心がつくりだしたこと」(妄想)を区別する認識を作る

- 座ってする「身の随観」では、呼吸に伴う腹の動きを、空気を吸うときの腹が膨らむ動きを「ふくらみ、ふくらみ」、空気を吐き出す動き(膨らんだ腹が脱力によりへこんでゆくのが理想的ですが)を、「ちぢみ、ちじみ」と、言葉で確認します。

- しかし、腹の動きから意識がそれて、昨日のことや、きょうこれからのことや、以前体験したことや、あれをしなきゃ、これはしたくない、とか「今ここで体に生起している感覚」ではないことが、頻繁に生じてきます。そのような時には「妄想」と言葉で確認して、腹の動きに意識を戻します。

- 『「妄想」と言葉で確認して、腹の動きに意識を戻』すことを通じて、「今ここで体に生起している感覚」と「心がつくりだしたこと」(妄想)を区別するようになります。

- やがて「自分の心に生じた考えや、考えによって生じた感情」は、「心がつくりだしたこと」なのだ、との認識が生じてきます。

- 「自分の心に生じた考えや、考えによって生じた感情」は、「自分が作り出したこと」なので、「今ここで体に生起している感覚」とは異なり、「実際にあるとは言えない」との考えに至れば、「それを持続させないようにする」ことが容易になります。

- このようにして、日常では、何が「あること」で、何が「ないこと、作り出したこと」であるのかを区別せずに考えている、ということに気付きます。

「心がつくりだしたこと」(妄想)を「手放す」訓練をする

- 「今ここで体に生起している感覚」ではなく「心がつくりだしたもの」がすべて妄想とは言い切れません(たとえば、今日この後の予定であれば、妄想とは言い切れません)が、「今ここで体に生起している感覚」に集中するためには、「手放す」必要があります。

- 繰り返し繰り返し、「妄想」「妄想」と言葉で確認して、「心がつくりだしたもの」を意識から手放す訓練をすることは、「それを持続させないようにする」訓練そのものです。

- 「妄想」を手放すことができるようになると、「楽」の状態を体験できるようになります。

以上のような観点から、ヴィパッサナー瞑想と慈悲の瞑想は、併用することが望ましく、相互に影響を及ぼし合います。

そして「好感」が作り出されます

「あなたが嫌いな人」「あなたを嫌っている人」にも、

- 「自分を大切にするのと同じ気持ち」を向けられるよう努力することに加えて

- ヴィパッサナー瞑想による「それを持続させないようにする」訓練で

- 「あなたが嫌いな人」「あなたを嫌っている人」に、過剰に反応しないようにする

- そうすれば、あなたは心を「きれい」に保つことができて「好感の創出」につながるよね

という風に考えてください。

心が「きれい」であれば、あなたの心の負担が少なくなりますから、あなた感受性は自由な働きをしてくれて、それは立ち居振る舞い、言動を通じて、お相手に伝わるでしょう。

スマナサーラ先生は、人間の認識は「有」と「無」の繰り返し、波動だと言われています。一瞬に生じたあなたの認識は、一瞬のうちに相手にも伝わる、ということでもあると言えるかもしれません。

心の「汚れ」を覆い隠す「お化粧」ではなくて、心そのものが「きれい」になったほうが楽でしょう。

婚活でお相手に伝わる「好感を創出」するには、心そのものが「きれい」であること、「きれい」であろうと努めることが大事だと考えます。

「握拳」はありません。

構成やボリュームの関係上、書ききれなかったことはありますが、意図的に隠して書かなかったものはありません。

釈迦は「握拳はない」といわれたのですから、釈迦の教えの恩恵にあずかっているものが「握拳」をするわけにはゆきません。

長々と、遠回りをしてマインドフルネスをやってきたので、「こうするとこうなる」「ここはこうした方がうまくいく」という経験があります。

その経験は、これからマインドフルネスに取り組まれる方には「遠回り」をしない方法として役立つのではないかと考えています。

あれもこれもとかなり書いたので、文量が増えて読むのが大変、とお感じになったかもしれません。

文脈上、入れこめなかったものが多少はあります。四無量心は重要な考え方ですが入っていません。

引き続き、マインドフルネス婚活の考え方や進め方について、稿を改めて情報提供してゆきます。

COME TO LIFE の 使命(MISSION)と「マインドフルネス婚活」

「マインドフルネス婚活」は、COME TO LIFE の使命に合致しています。

「マインドフルネス婚活」は、COME TO LIFE の使命を具現化するためのプログラムです。

| 使 命 MISSION | 幸せになりたい人を援助すること 悩み苦しみをなくしたい人を援助すること 願いをかなえたい人を援助すること |

| MISSIONを 実現のために 提供するMENU | 婚活カウンセリング・婚活支援 マインドフルネス指導(能力開発・自己啓発、メンタルヘルス等) カウンセリング |

あなたが幸せでありますように

あなたの悩み苦しみがなくなりますように

あなたの願いごとがかなえられますように