INDEX

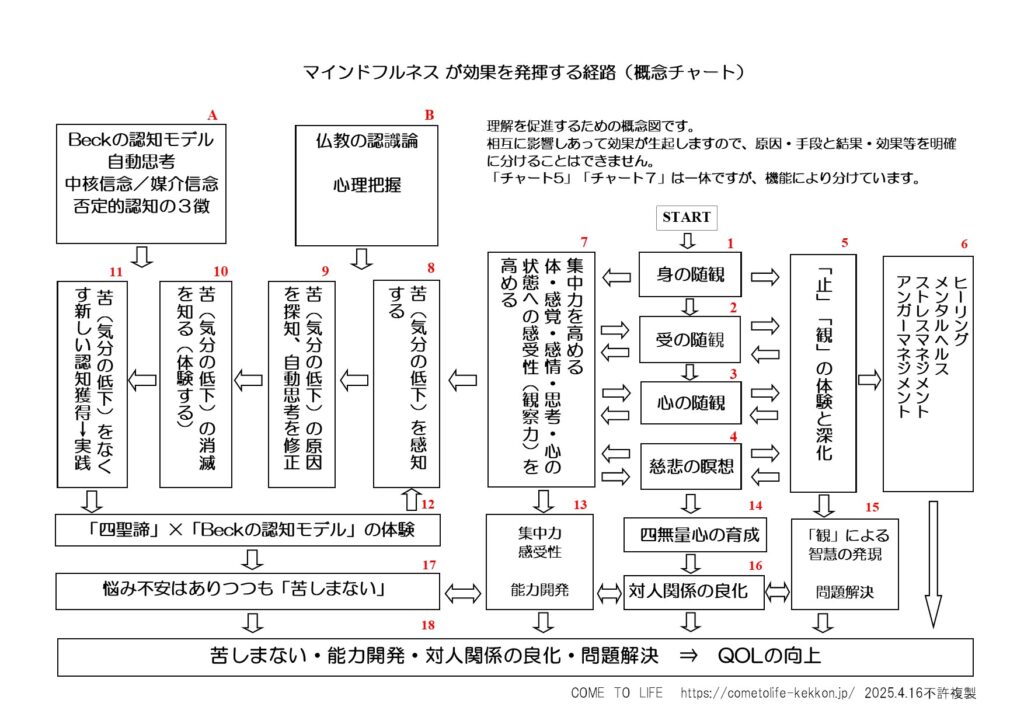

マインドフルネスが効果を発揮する経路(概念チャート)

概念チャートのご説明

マインドフルネスが効果を発揮する経路をご説明した概念チャートです。

J・カバットジンのマインドフルネスストレス低減法は、禅が母胎となっているようですが、仏教色を極力抑え、アメリカ人の指向に合う概念を活用した、素晴らしい方法だと思います。

この概念チャートでは、あえて仏教の考え方は消していません。

なぜかというと「仏教の認識論=心理把握」を理解することにより、マインドフルネスに取り組む方々が、より深く取り組めると考えているからです。

ただし、宗派の教理や信仰的側面は排除しています。

仏教への信仰を推奨する意図も否定する意図もなく、あくまでも「仏教の認識論=心理把握」を活用して「ストレス低減・QOLの向上」を目指すためのマインドフルネスを指向しているからです。

基本的な考え方はカバットジンと同じ(少し僭越ですが)と言えますが、日本人向けであれば、あえて仏教色を、必要以上に払拭する必要もないと考えています。

宗教へかかわり方はその方の自由に属することです。私自身は、仏教に対しては積極的にかかわらないようにしています。

なぜかというと、仏教とは言いますが、その中には様々な宗派、教理があって、何が何だかわからないからです。仏教内でも異なる宗門、教団間ではあまり仲が良くないようです。

それゆえ、特定の教理によらず、自由に「仏教の認識論=心理把握」を「釈迦が語ったこと」を手掛かりに学び、「マインドフルネス」に活かしたいと考えているからです。

「能力開発」「問題解決」にも応用可能

上記のチャートの「13」「15」にあるように能力開発や問題解決にも応用できます。

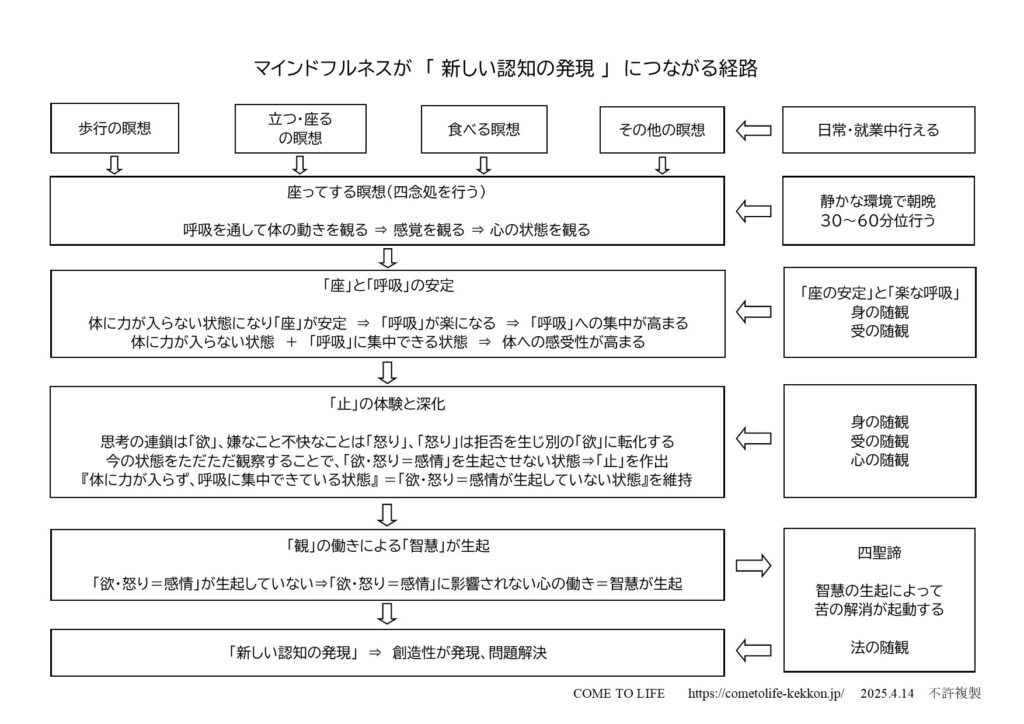

「身の随観」は体の動き(座って呼吸に伴う体の動きを観ることが代表的な方法)を観察するという、きわめて退屈なことに取り組みますので、すぐに飽きてあれやこれやと考え始めます。

あれやこれやと、考え始めたら、意識して体の動きに意識を戻して観察を続けます。

これをずーーーーと続けてゆき、座る姿勢が無理なく安定して、それに伴って呼吸が安定すると、思考しないことによって感情の動きがなくなること、感情の動きがなくなると体に無駄な力が入らず、きわめて心地よい状態を体験することができます。

逆に言えば、体に力が入っっているときは何か思考していて感情が生起している時です。

体に力が入っていること、体に変化が生じたことを感知できるようになれば、「Beckの認知モデル」の好ましくない影響を及ぼす「非機能的な自動思考」の生起を感知できることになります。

思考しないことによって感情の動きがなくなることは、仏教の認識論=心理把握では「止」と言われる状態です。

「止」の状態になると、感情が認識能力に介在しないようになりますから、感情に影響されない、従来とは異なる「問題解決策」が自然と出てきます。

この状態を「観」といい「智慧」が働きだす状態であると、仏教の認識論=心理把握ではとらえます。

感情に影響されない認知が機能することにより、問題解決能力向上、創造性開発などにつながります。

これがチャートの「5」「15」の説明です。

「止」の状態に至る過程でのトレーニングにより集中力は高まります。体の動き、感覚の変化、心の状態も観察しますから観察力、感受性が高まります。

また「止」の状態を体験すれば「心の働きにより生じた感情が体に影響(緊張)をもたらす」ということが理解できますから、チャートの「8」をより容易に行うことができます。

集中力が高まり、観察力が高まれば、仕事も進みますし、判断ミスも少なくなるでしょう。個人の中でも業務の効果性が高まります。

学生であれば、勉強に集中できて、内容の理解も進むでしょう。スポーツにも応用できるでしょう。

これがチャート「7」「13」の説明です。

「止」「観」に至る経路を示しておきます。

「苦しみをなくす」方法

「心理療法としてのマインドフルネス」の方法と効果について、代表的な心理療法である認知行動療法と対比しながらご説明しています。マインドフルネスの構造と認知行動療法の認知モデルには共通点もあります。

マインドフルネスとは?(1)

J・カバットジンの「マインドフルネスストレス低減法」を中心にご説明します。

マインドフルネスとは?(2)

マインドフルネスを活用した「心が苦しむ」ことを止める方法についてご説明します。

マインドフルネスとは?(3)

マインドフルネスストレス低減法とヴィパッサナー瞑想の対照から、ヴィパッサナー瞑想の今日的な効果を考えます。