INDEX

マインドフルネス と 認知行動療法

カウンセラー宮崎は、マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)に15年ほど取り組んでいます。

メンタルヘルス・カウンセリングという観点から、マインドフルネスと認知行動療法についてご説明いたします。

サマリー

- マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)にはストレス低減効果があります。

- マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)は強い効果が期待できますが、成果が出るまでに時間がかかります。

- マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)と認知行動療法には親和性があります。

- 認知行動療法は、構造化されている(進め方が標準化されている)こと、クライアントとカウンセラーの協働により進めてゆくことから、比較的短期間で効果が期待できます。

1.ストレス対処のカウンセリングの目標

(1)ストレスの低減、除去

(2)活力の増進、行動の促進

(3)目標・希望を実現するための行動の障害を取り除く

2.マインドフルネスの「ストレス低減効果」

マインドフルネスのストレス低減効果について説明いたします。

ここでいう「マインドフルネス」「瞑想」は、ヴィパッサナー瞑想です。

カウンセリングで使用される緊張緩和のための問題解決技法に筋弛緩法、呼吸法があります。

座ってする(呼吸の)瞑想は、楽な姿勢を維持するため、姿勢と呼吸の維持に必要な筋肉以外の働きを取り去り、安定した姿勢で座り、自然で穏やかな複式呼吸を行います。

つまりマインドフルネスは、筋弛緩法と呼吸法の双方を、高度に統合して行っていることになります。

この瞑想を、一定時間続けると、副交感神経が優位になり、落ち着きを得ることが実感出来ます。

落ち着きを得ることで気分の改善が図れます。この段階でもヒーリング効果は得られますが、比較的軽度なものにとどまります。

姿勢と呼吸が安定するにつれて、落ち着きは深くなります。

姿勢と呼吸を整えることが出来るようになると、姿勢と呼吸を整えることが、瞑想へ入ることのスイッチになります。

呼吸と姿勢を安定的に維持するためには、腹筋と腰回りの筋力が必要になってきます。

日頃運動をされていない方は、瞑想時間を延ばすにつれて腰痛に見舞われることがあります。

逆に日常的に瞑想することで腰回りの筋肉が強化されると、姿勢が良くなり、内蔵への負担が少なくなります。

内臓への負担が少なくなることで、体が楽になり、体調は良くなります。

座ってする(呼吸の)瞑想に継続的に取り組み、さらに集中力が高まり、心があちこちと動き回る(昨日のことや明日のこと、ここ以外のどこかのことが心に浮かぶ)ことがなくなり、今ここ起こっていること(呼吸による体の動き)に意識が集中できると、深い安らぎが得られ、その中にいることを心地よく感じるようになります。「止」と言われる状態のようです。

感情が動くと心が休まりません。

「止」の状態では、呼吸による体の動きに意識が集中する一方で、感情の動きが抑制されるため心地よく感じます。この状態は、呼吸による体の動きに意識を集中することで、感情が動く原因(たいていは、今ここに無いことについての想像です)を排除している状態です。

感情が動く原因を排除することで、心の散乱が収まり「今私はここにいる」という感覚を実感できます。

「止」の状態を経験すると、瞑想すること自体が「楽しみ」になってきて瞑想することへの(めんどくさいという)抵抗感は少なくなります。

「止」は、文字通りの「楽な状態」で、「負担」を感じない状態です。

この場合の負担とは、不安や懸念、憎悪やあれが欲しい、こうしたいなどの欲求など、今ここで生きて動いている(呼吸している)自分を感じることを妨げる感情です。

修行の階梯・成果は、預流、一来、不還、阿羅漢と分類されます。預流は、解脱にいたる流れに入ったという状態だそうです。

不安や懸念、憎悪やあれが欲しい、こうしたいなどの欲求を「負担」と感じるようになれば、預流の段階に入ったといえるのかもしれません。ただし仏教の正式な見解ではないかもしれません。

また、ラベリング「ちぢみちぢみ、ふくらみふくらみ」に集中することで、意識的に入ることができることも理解できます。

この状態は4つの随観のうち第1段階の「身随観」で到達できます。

周囲の音が聞こえなくなる感覚が訪れ(聞こえていないわけでない)、心が違和感なく呼吸に随伴していることを感じられることが、身随観に集中していることの目安になります。

「思考しないこと」により「体に力みが生じず」「体が安らぐ」ことも実感できます

また、体の感覚はありつつも、「体」への認識が薄れてゆく感覚も訪れます。

人は、日常ではほとんどの時間「今ここにいる」感覚を持ちません。

「今ここに」いないとは、今していることに集中できず、心が自分の考えていること(頭の中の想像)に向かっていて、それとともに感情が生起していて「心が落ち着かない」状態です。

「今ここに」いることが実感できると、高まった集中力により、誰に気兼ねすることもなくただ堂々とここにいる、という在り方が実感できます。

さらに集中力と観察力が高まると、自分の中で抑圧された感情に接し(サティ、気づき)、それを認識したとき(ラベリングにより認識します)には、強い解放感が起こり、ヒーリング効果を感じることが出来ます。

この段階に至ると、高まった集中力により、身随観から受随観、心随観に至っている段階です。

受随観から心随観に至ると、自らの心の状態を知り、自らの心の状態を(一時的ではあるにせよ)コントロールすることができるようになります。

私の場合は「慈悲の瞑想」と心随観の組み合わせで行っています。

具体的には、慈悲の瞑想の中にある「私の悩み苦しみがなくなりますように」ととなえる部分に、心随観をはめ込んで、何に悩み苦しんでいるのか、何によってそれが生まれているのかを観ます。身随観により一定程度集中力が高まれば、心随観は自然にできるようになります。

何によって否定的な感情、妄想が生まれているのかを観ることが出来れば、悩み苦しみをなくすこと、悩み苦しみを生み出さない方法を知ることが出来ます。私は、これが釈迦が苦しみから解放された「四聖諦」の方法論であると考えています。

後にご説明しますが、認知行動療法では、「非機能的・非現実的な自動思考」を原因として気分の低下が引き起こされると考え、「非機能的・非現実的な自動思考」を特定し、「非機能的・非現実的な自動思考」を機能的・現実的なものに修正することで気分の低下を防ぐことを、セラピーの重要な手段としています。(「非機能的・非現実的な自動思考」を生みだす契機となるのは、非機能的な媒介信念・中核信念であり、これらの信念もセラピーの対象となります。)

認知行動療法では、自動思考の特定に際して「たった今、どんな考えが頭に浮かんだだろうか?」(ジュディス・ベック「認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第3版」)と自問します。

マインドフルネスは、心随観に至れば、サティ(気づき)とラベリング(気づきを言葉にする)により常時この自問を行うのと同じことを行うことが出来ます。

心随観に至り、日常的に自分の心の状態を観ることができるようになると、認知行動療法によるセラピーと同様の効果を、自ら実施することが出来るようになる、ということになります。

マインドフルネスは、心理療法・セラピーとしても効果的なもの考えています。

ただし始めたらすぐに効果がある、というものではありません。身随観を通じて集中力を高めた後、自分の感覚と心をみる観察力がつき、自分を苦しめているものが観えてくる、という段階に至ることが必要です。

認知療法をマインドフルネスに統合し「マインドフルネス認知療法」を創始した、J・ティーズデールらは、J・カバットジンが創始した「MBSR=マインドフルネスストレス低減法」を参考にしました。

その際にMBSRについて「ストレス低減プログラムに参観することがストレスになるかもしれないと、人々は宣告されるのである!」と言っています。(マインドフルネス認知療法 原著第二版 北大路書房)

私自身の経験からしても「うまいことを言ったものだな」と思います。マインドフルネスから大きなものを得ようとするならば、持続と熱意が必要です。

時間的な効率を考えると認知行動療法のカウンセリングには大きなアドバンテージがあります。

3.マインドフルネスで集中力が高まるとどうなるか

私の体験からご説明いたします。

少し前のことです。認知行動療法を学ぶ前のことです。

ヴィパッサナー瞑想では、自分に体に生起した感覚を「苦」「楽」「不苦不楽」とラベリングして認識します。これを「体の感覚を観る随観」「受随観」といいます。

ふと気分が悪くなり「胸が圧迫され気持ち悪くなる感覚」に、私は「苦」とラベリングして認識しました。

そしてその次に、気分の悪化に先立って、あることに触発されて(その前に見たTVに反応したようです)、自分の将来についてネガティブな見通し「この状況が改善する見通しがないな」と心の中で「つぶやいた」ことが心に浮かびました。

どうやらこの「つぶやき」が気分を悪化させたようだ、と感じ、その「つぶやき」を「そうと決まったわけではない」と心の中で言い直したところ、「胸が圧迫され気持ち悪くなる感覚」が消えました。

その時私が考えたことは「気分の悪化という苦をラベリングで認識した、気分の悪化が「つぶやき」によりもたらされた(原因であった)ので、「つぶやき」を言い換えた(原因をなくした)ら気分の悪化が改善された、ということはこれからもこうすれば気分の悪化は防げるということになる、これが四聖諦の方法論なのかな」でした。

仏教の認識論でいえば「止」の状態により「観」、つまり智慧による観察がおこって、苦の生起をみて、苦の生起を滅したら、苦がなくなった、とも言い換えられます。

現代風にいえば、(瞑想により)心をチューニングした結果、レジリエンス機能が働き、心理的苦痛の原因を突き止め解消できた、ということになるでしょう。

ヴィパッサナー瞑想は、体の動きを観る身随観、体の感覚をみる受随観、心を観る心随観、法を観る法随観と進みます。

結果として、私は「体の感覚を観る身随観」により「苦」を観て、「心を観る随観」により苦の原因(心の状態)を観ることを、意図せずにできる段階にいた、ということになります。

四聖諦は、「苦を知りつくすこと」「(苦の原因を)打ち捨てること」「苦の滅尽を目の当たりにすること」「苦の滅尽に至る道を実践すること」により、苦から解放されるとされているものです。四聖諦は、ヴィパッサナー瞑想では法随観で修めます。

「苦を知りつくすこと」は、縁起を修めることとされているようですが、縁起のような形而上学的な議論抜きでも、「苦からの解放」は可能なように思います。

なぜ縁起によらなくても「苦からの解放」ができるのかというと、「これはまずい状態だな」=「苦」だと気づき、かつ「苦」を解決したいと意図すれば、苦のから解放策を模索し始め、苦の生起=原因にたどりつき、苦の生起=原因をなくすこととによって、苦から解放されるのではないかと、考えるからです。

とはいえ、苦しんでいても、それが解決できる「苦」と認識しなければ、状況を変えようとする取り組みは生じないでしょう。

「四聖諦」はわかりにくい反面、現代においても通用する考え方(法)であるように思います。

なぜ現代においても通用する考え方であるかというと、「「苦の原因を打ち捨てること」を苦集聖諦と言いますが、これを釈迦は「〈こは苦の生起なり〉とあるがままに了知するのである。」(増谷文雄「阿含経典第3巻筑摩書房248P)とも説明しているからです。

「苦が生起したこと」をリアルタイムで感知、認識できれば、どのようにして苦が生起したのか?つまり原因を知ることが出来ます。

原因を知れば苦をなくすことが出来ます。

それゆえ「〈こは苦の生起なり〉とあるがままに了知する」に到達するために、「苦を知りつくすこと」(苦聖諦)が先行しているのでしょう。

そしてもう一つ大事なことは、「〈こは苦の生起なり〉とあるがままに了知する」ことは、自身のうちに生起する苦を観ること、つまり苦は自身のうちに生起する、と言っていることになり、このことは、認知行動療法における基本的な認知モデル「状況そのものではなく、状況に対する解釈(自動思考やイメージ)が感情、行動、身体反応を引き起こす」(認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第3版星和書店)という考え方と軌を一にします。

| 苦集聖諦 | ベックの認知モデル |

| 〈こは苦の生起なり〉とあるがままに了知するのである。 ⇒「苦は自己のうちに生起する」 | 状況そのものではなく、状況に対する解釈(自動思考やイメージ)が感情、行動、身体反応を引き起こす ⇒「状況に対する解釈(自動思考やイメージ)」が、気分を低下させ、行動量を低下させ、身体の好ましくない反応を引き起こす |

上記の表を照らし合わせると、

- 「気分を低下させ、行動量を低下させ、身体の好ましくない反応を引き起こす」ことは「苦」

- 縁起のような形而上学的な理論は修習しなくても、

- ベックの認知モデルに基づいて、

- 自分の心に生起した感情や思考をキャッチして検証し、気分の低下を生む「自動思考やイメージ」を修正してゆくことにより、気分の改善、行動の低下、身体の好ましくない反応を改善できる。

- つまり「苦の生起」を了知し「苦を滅する」ことが出来る。

ということになります。

これを繰り返してゆくと、自分の気持ちをくじくものは、外部で起こった出来事ではなく、外部におこった出来事に反応して「自分の心に生起した考えや印象」であるということを実感できるようになります。

「想像は現実よりもずっと苛酷です。空想の中では、現実以上の状況が広がります。」とは大野裕先生の言葉です。(「初めての認知療法」講談社現代新書)

各随観は「知識として身に付ける」ものとして説明されず、「このようなものであるから、瞑想を通じて自らがやってみて体現しなさい」という観点から説明されています。

「自分のことは、自分がやらなければ、自分で効果を得ることはできない」ということです。

「自分のことは、自分がやらなければ、自分で効果を得ることはできない」という考え方は、認知行動療法も同様です。

認知行動療法は、自ら主体的に行動する意欲の減退しているクライアントに、セラピスト(カウンセラー)が援助者となり、クライアントの意思、自主性を尊重しながら、心理教育やアクションプランを通じてクライアントの効力感を(クライアント認知や行動における成果を、クライアントの努力に基づくことを強調することによって)高め、意欲の増進を図ります。

また、上記でご紹介した私の体験は、インフルエンザにかかり、体重が減少し体力が落ちた時期のことでした。

今思えばその時期は、ベックのうつの否定的認知の3徴「自分についての否定的な認知」「他者との関係についての否定的認知」「将来についての否定的認知」が、私についても当てはまっていたように感じます。

これらの体験からも、ヴィパッサナー瞑想に、心理療法・セラピーとの親和性を感じています。

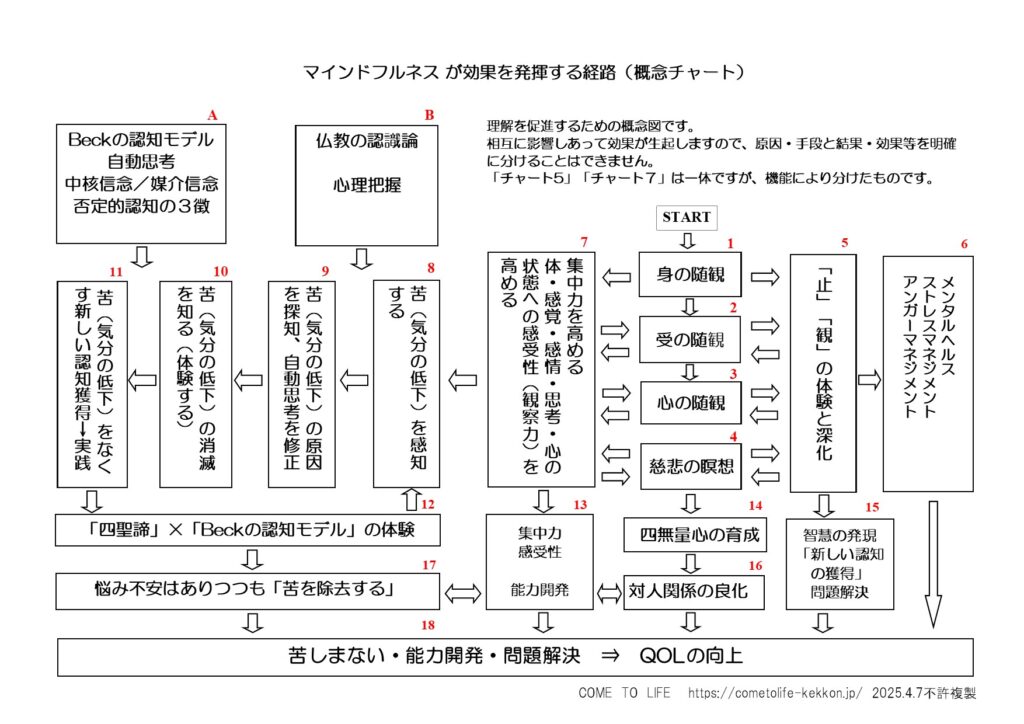

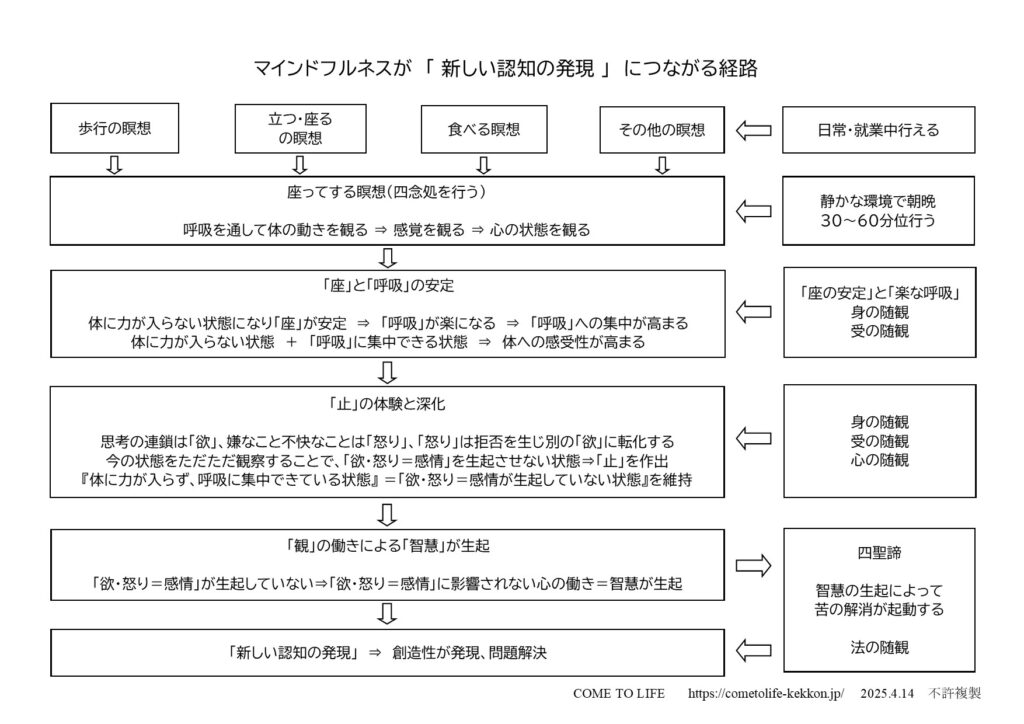

マインドフルネスによって、どのような変化(=新しい認知の発現)が起こり、悩み苦しみの解消につながるのか、という経路を示します。

4.ストレスは、瞑想に取り組む良い機会

ストレス・悩み苦しみから逃れたい、という願いはヴィパッサナー瞑想を始めるには良いきっかけです。

人の行動の原動力は、欲であることが多いように思います。

欲を否定するつもりはありませんが、瞑想を始める動機としては少し注意が必要です。

心随観では当然「欲」も観ますので、瞑想の動機が「欲」であった場合には、あまり良い成果が出ないかもしれません。

むしろ、ストレス・悩み苦しみから逃れたい、という願いから始める方が良いように思います。

「自分に無いものを外に求め、それを獲得すれば快の感覚を得られるだろう」という思考にもとづいて瞑想を始めると、「自分に無いものを外に求め」ることに注意が注がれ、本来瞑想で見えるようになるものを、見えなくしてしまう可能性があります。

一方、ストレス・悩み苦しみから逃れたい、という願いは、ストレス・悩み苦しみをなくしたい、ストレス・悩み苦しみのない自分に自分になりたい、ということを願うことです。

「なくしたい」「ない自分になりたい」は、自分の外から何かを自分の側に持ってくることではなく、自分の在り方を変えてゆくことによりもたらされます。

自分の在り方を変えるために必要であれば、心が「しがみついているもの」を「放す」ことです。この動機は瞑想との相性が良いように思います。

『2.マインドフルネスのストレス低減効果、ヒーリング効果』の中で『心があちこちと動き回る(昨日のことや明日のこと、ここ以外のどこかのことが心に浮かぶ)ことがなくなり、今ここ起こっていること(呼吸による体の動き)に意識が集中できると、深い安らぎが得られ、その中にいることを心地よく感じるようになります。』とお話しました。

『心があちこちと動き回る(昨日のことや明日のこと、ここ以外のどこかのことが心に浮かぶ)ことがなくなる』方法は、『昨日のことや明日のこと、ここ以外のどこかのことが心に浮かぶ』ようになっていたら、「妄想」「放す」とラベリングして、『昨日のことや明日のこと、ここ以外のどこかのこと』を自分の意識から「放す」、つまり「なくす」ことにより、今ここに生じている呼吸の動きへ意識を戻します。

ヴィパッサナー瞑想は、「放す」訓練により、意識に生じたものは消えてゆくに任せる、追いかけないという訓練をしますので、「なくしたい」「ない自分になりたい」という欲求と、「追いかけなければ消えてゆく」という瞑想の認識論は相性が良いのでしょう。

釈迦は、解脱によってさまざまな能力を身に付けたと言われていますが、それらの能力を身に付けようと希望して修行に入ったのではないように思います。

悩み苦しみから逃れるために修行に入り、悩み苦しみをなくして悟り、その結果としてさまざまな能力(智慧)を得たとされています。

仏教では、煩悩をなくすことをよしとします。

それでは何のために煩悩をなくすのでしょうか?

悩み苦しみがあってその原因に「ある特定の考え方」がある、「ある特定の考え方」を捨ててみたら悩み苦しみがなくなった、「ある特定の考え方」=煩悩=原因がなくなれば縁によって生じる悩み苦しみがなくなる、との理解に至って初めて、悩み苦しみの原因を捨てることの効果性に気づくのではないかと思います。

このことに気付く方法が瞑想であると考えています。

一律に煩悩をなくしなさい、といっていたのでは、現代的な意義はないように思います。

5.認知行動療法の認知モデル

認知行動療法は、アメリカのアーロン・T・ベックが創始しました。

認知行動療法の考え方の基礎となるベックの「認知モデル」を簡単にご案内いたします。

ベックの認知モデルでは、状況が自分を苦しめるのではなく、状況に対する「認知」がその人を苦しめると考えています。

状況に接して自分の頭に浮かぶ自動思考が、状況にうまく対応することを妨げる非現実的、非機能的なもの(たとえば、さほど決定的ではないミスを犯したときに「私は、いつも大事なところで失敗するダメなやつだ」という自動思考が浮かんだ)であった場合には、気分の低下や行動の停滞、身体反応を引きおこすと考えています。

つまりその人の「認知」が気分の低下や行動の停滞、身体反応を引きおこすと考えます。

非機能的な自動思考は、気分を低下させ、さらに行動も停滞させてしまい、状況への現実的な対応も妨げてしまいます。このことがさらに気分の低下や身体反応をもたらします。

自動思考は「いま、どのようなことが頭にうかんだだろうか?」と自問することにより特定してゆきます。

認知行動療法は、非現実的、非機能的な自動思考を特定し、内容を検討し、現実的、機能的なものとなるよう修正することにより、気分の低下や行動の停滞、身体反応などを改善することを目指します。

これらの作業を、クライアントとセラピスト(カウンセラー)との協働作業として行ってゆきます。

自動思考の発生は、中核信念・媒介信念、認知構造としてのスキーマが関係しています。

中核信念は、通常は意識されることのない、幼少期やそれに続く時期に形成された(形成時には正しかったかもしれない)信念です。

中核信念・媒介信念は、通常意識していない「思い込み」、自動思考をあやつる「思い込み」と考えてもらえばよいでしょう。

多くの人は現実的な中核信念も持っています。

現実的な中核信念・媒介信念に基づく認知構造(スキーマ)が活性化している場合には、非現実的、非機能的な自動思考は発生しません。

しかし、何かのきっかけ(強いストレスのかかる状況など)で、潜在的に持っている非現実的、非機能的な中核信念・媒介信念に基づく認知構造(スキーマ)が活性化すると、非現実的、非機能的な自動思考やイメージが支配的となり、気分の低下や行動の停滞、身体反応などに苦しむことになります。

上記の状況が続くと「うつ」を発症してしまいます。ベックは、次の3つを「うつ」の否定的認知の3徴と言っています。

1.自分自身についての否定的な考え

2.周囲との関係についての否定的な考え

3.将来についての否定的な考え

周期的に気分が落ち込む、否定的な認知がしばしば繰り返し現れる、ということを経験される方は、潜在的に持っている非現実的、非機能的な中核信念・媒介信念に基づく認知構造(スキーマ)が活性化することによって、周期的に気分の落ち込みが生じているのかもしれません。

認知行動療法は、非機能的な自動思考の発見、修正にとどまらず、非現実的、非機能的な中核信念・媒介信念を見つけ、その妥当性を検討し、現実的で機能的(現実的で自分に役立つ)な信念となるよう修正を試みます。

また、認知行動療法は、非機能的な中核信念・媒介信念、自動思考の修正だけでなく、ポジティブで現実的な自動思考、それを生み出す中核信念・媒介信念を育てることにも力を注ぎます。

ヴィパッサナー瞑想は、サティとラベリングにより体、感覚、心の動きへの観察の対象を深めてゆき、気づきを言葉で確認し、それを日常的に行ってゆきます。

サティとラベリングにより、認知行動療法でいうところの「自動思考」を特定し、苦をもたらす「自動思考」を消滅させる効果も期待できますので、ヴィパッサナー瞑想は、個人が自発的に行う「認知行動療法」と言ってもいいかもしれません。

認知行動療法で「いま、どのようなことが頭にうかんだだろうか?」と自問することは、ヴィパッサナー瞑想の「サティ」と「ラベリング」を想起させます。

方法論は異なりますが、ヴィパッサナー瞑想も認知行動療法も対象としているのは人間心理であり、人間心理を苦しみのない方向に変容させることを目的としているので、心の対する見方、働きかけ方は、おのずと似通ったものになるのでしょう。

ヴィパッサナー瞑想によっても、受随観、心随観まで進めば、自動思考の同定と修正、自動思考の修正による気分の改善は自ら行えると考えています。

6.認知行動療法のメリット

認知行動療法は、プログラムが構造化されています。

構造化されているとは、全体のプログラムの中でどのようなことを行い、各セッション(各カウンセリング)でどのようなことを行うかが、おおむね明確になっていることを言います。

また、認知行動療法は、認知モデルについてのクライエントへの「心理教育」を重視しています。

心理教育というと、少し上から目線に感じるかもしれませんが、心理教育の目的は、

- クライエントに、気分の低下や行動の停滞、身体反応を引き起こすことの原因が、非現実的、非機能的な自動思考や中核信念によるもの(認知モデル)であること説明し、理解してもらい

- 認知モデルの考えに基づき、協働で行動計画を立案し、クライアントが行動してゆくことで

- 認知モデルの妥当性を実証することを通じて、クライアント自身が課題解決能力を高めてゆく

ことを実現することにあります。

認知行動療法は、クライエントとセラピスト(カウンセラー)との協働作業、協働実証という性格を持っています。

認知行動療法は、構造化されていること、カウンセリングを通じたクライエントとカウンセラーとの協働作業により、

- クラアントの認知(自動思考、中核信念・媒介信念)を特定し

- それがクライエントにとって効果的(役に立つ)ものであるかを検討し、効果的なものでない場合は、修正し、

- 修正した認知に基づくアクションプランを作成実施することで、

- クライエントの効力感を増進し、自己、他者、将来についてポジティブな考え方を醸成する。

上記のプロセスを比較的短時間で、効果的に進めることができるところに大きなメリットがあります。

7.ベックの認知モデルとマインドフルネスの親和性

マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)による「苦の消滅」経験のプロセスは、認知行動療法の認知モデルでも説明できます。先に紹介した私の体験を引用して説明いたします。

(引用)

『その時私が考えたことは「気分の悪化という苦をラベリングで認識した、気分の悪化が「つぶやき」によりもたらされた(原因であった)ので、「つぶやき」を言い換えた(原因をなくした)ら気分の悪化が改善された、ということはこれからもこうすれば気分の悪化は防げるということになる、これは四聖諦なのだろうか」」でした。』

ベックの認知モデルに基づいて、上記の経験のプロセスを言い換るとこうなります。

『気分の悪化は、自動思考(つぶやき)によってもたらされた。自動思考(つぶやき)は非現実的、非機能的な自動思考(つぶやき)であったので、自動思考(つぶやき)を修正(言い換えた)し現実的、機能的なものに言い換えたことによって、気分の悪化は解消した。』

マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)では、身随観(呼吸に注意を向ける)で、頭に浮かんだ「いまここで起こっていないこと」を「妄想」とラベリングして、「追いかける」ことを止め、呼吸に注意を向け直します。

「妄想」が起こらないことが目的ではあるのですが、「妄想」が起こった場合には「妄想」が生起したと知り、「妄想」を「追いかけない」「手放す」訓練をするのです。

繰り返し繰り返し頭に浮かぶ「今ここで起こっていないこと」を「妄想」とラベリングすることで、自分の頭に浮かぶことの大半は「事実を直接認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの」ということを知ります。

ベックの認知モデルにおける非現実的、非機能的な自動思考や中核信念は「適切ではない思考≒正しい見方ではない」という意味を含んでいます。

「適切な思考ではない≒正しい見方ではない」は「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの」と言い換えても意味は通じます。両者は重なりあう部分があります。

また、ベックの認知モデルは、状況に対する認知が人を苦しめると考えています。

初期仏教では、我と認識されているものは眼・耳・鼻・舌・身・意という感覚器官(六処)の集まりにすぎない、一瞬のうちに生起してなくなる感覚に執着し、感覚器官の刺激により心が作り出した思考を自分と勘違いしている、これらのことが原因となって、苦が生起するのだ、と考えました。

完全に一致する、とは言えませんが、いずれも人間の「認知」が苦しみを生み出している、という観点は一致しています。

マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)とベックの認知モデルは、それぞれが別々の方法によって、人間の苦しみ発生と認知にアプローチしている、と考えると両者の親和性に納得していただけるのではないかと思います。

8.しかし両者は「目指すところ」が異なります

べック認知行動療法研究所所長のジュディス・ベックは、その著書「認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第3版」で、一章を割いて、マインドフルネスの研究が盛んであることをのべ、認知行動療法へのマインドフルネスの統合について記載しています。

また、ジュディスは、さらにセラピスト(カウンセラー)がマインドフルネスに取り組むことを推奨しています。その恩恵として、第一に「ストレスが減って、幸福感が高まる」ことをあげています。

ただしジュディスは、マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)の「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの」を観て、その適用範囲を検証、拡張してゆくことを通じて、自己の認知を再構成するという、マインドフルネス(ヴィパッサナー瞑想)の本質的な働き(その根底には釈迦の説いた初期仏教の認識論があります)までは、認知行動療法に統合してはいません。

「認知行動療法実践ガイド:基礎から応用まで第3版」の翻訳者藤澤大介先生は、同書で『Judithは、認知行動療法を「認知的概念化の下に行うセラピー」と定義しました。すなわち、認知的概念化に基づいていれば、そこで用いられる様々な技法はすべて認知行動療法の範疇に含まれることになります。』と述べています。

一方「ブッダの瞑想法 ヴィパッサナー瞑想の理論と実践」の著者である地橋秀雄先生は、同書の中でヴィパッサナー瞑想の最重要ポイントの1つに「法と概念を明確に識別すること」をあげています。

「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」を観て、それがほおっておけば消えてゆくものであると知り、「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」を自分の認知に適用し続けてゆくと、最後に観るものは「法」つまり否定しえないもの、真理になります。

その過程で、非機能的な自動思考や中核信念も「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」となります。

さらに「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」を、自分の認知に適用し続けてゆくと、リカバリー指向の認知行動療法が目指すクライアントの内なる願い(アスピレーション)と価値観の実現すらも、仏教の認識論が到達すべき観点からは「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」となってしまいます。

仏教の認識論は極端を排して中道をよしとします。たとえば自己肥大視(増長)を増長慢、自己矮小視(卑下)を卑下慢として双方を否定し、増長慢でも卑下慢でもない状態をよしとします。

釈迦は、八正道により、中道を悟ったと言われています(増谷文雄「阿含経典」第3巻 筑摩書房255P)八正道のうちの認識に関わる部分である「正見(正しい見方)」「正思(正しい考え方)」「正語(正しい言葉)」について言えば、自分の見方、考え方、言葉づかいが「中道」であることにより苦しみから逃れることにつながる、ということであると考えることもできます。

| 正 見 | 自分を苦しめる、中道ではないものの見方 |

| 正 思 | 自分を苦しめる、中道でないものの考え方 |

| 正 語 | 自分を苦しめる、中道ではない言葉による把握 |

上記のように考えると、ベックの認知モデルの「非機能的な中核信念、媒介信念、自動思考」は、初期仏教の観点からは「正見、正思、正語ではない認識」であるとも言い換えられそうです。

少しセルフコンパッションに寄せた考え方かもしれませんが、それゆえ現代的な利用価値があるとも言えます。

「正見」「正思」「正語」は、「非機能的な中核信念、媒介信念、自動思考」を検出することに役立つ考え方とも言えます。

そして、ヴィパッサナー瞑想により「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」を観続けることの最終的な到達点は、完全な苦からの解放、つまり「解脱」となるようです。

一方、認知行動療法は、日常生活を支障なく、さらには自己の希望や価値観に基づいた生活を送れることを目指す心理療法です。

「浮世を超越してしまう」解脱を到達点とするヴィパッサナー瞑想とは、当然に目指すものが異なります。ちなみに「解脱」の後に最もふさわしい生活は「出家」と言われています。この場合の出家は、日本における「出家」ではなく、東南アジアのテーラワーダ仏教における、財産を持たず、一切の生産活動に携わらないサンガ(僧伽)に加わることです。

解脱を目指さなくとも、さまざまな主体が複雑に絡み合う現代社会に生きる人にとって、「事実を認知したものではなく、頭の中に浮かんできただけのもの=概念」をより分けることにより、悩みや苦しみからの逃れられるのであれば、やってみる価値はあると思います。

たとえば企業の経営戦略やマーケティング活動を想定しても、市場環境は、個人が直接的に認知できるものではなく、リサーチに基づくデータによって形成された仮説(=概念)によって把握され、仮説に基づいて目標(=概念)が設定され、目標到達のための計画(=概念)が作られ、実施しその結果を(概念として)評価し、計画の見直しがなされます。

法と概念を分けて認識すれば苦しみをなくす手掛かりが得られる、と理解すべきであり、概念を完全に排除しなさい、ということではないように思います。

概念との適切な付き合い方をヴィパッサナー瞑想を通じて学んで行く、ということは現代でも意味があることのように思います。

ヴィパッサナー瞑想(仏教の認識論)と認知行動療法は、人間の認知に対する見方や効果において親和性はあっても、目指すゴールが異なっているのです。

9.マインドフルネス認知療法

ベックの認知モデルと初期仏教に認識論は極めて似通っていますので、「認知療法の原理と実践をマインドフルネスの枠組みの中に統合した」マインドフルネス認知療法も行われています。

ここでは、「マインドフルネス認知療法」創始者たちの認知療法とマインドフルネスについての考察をご紹介します。

「マインドフルネス認知療法原著第2版うつのための基礎と実践」(M・シーゲル、M・ウィリアムズ、J・ティーズデール著 越川房子訳 北大路書房)では、認知療法がうつの再燃と再発を減らす効果について、以下のように考察しています。

「認知療法では思考内容を変えることを明らかに強調していたが(中略)、ネガティブな思考が発生するときにそれを繰り返し特定し、その内容の正確性を評価するために距離をとって冷静に見た結果(中略)、思考を必然に真実である、あるいは自己の一側面であるとみなすよりもむしろ、ネガティブな思考と感情は必ずしも現実の妥当な反映でも自己の中心的側面でもなく、それらを心の中を通過する出来事として観られるような視点の転換をしていたのである。」

M・シーゲル、M・ウィリアムズ、J・ティーズデール(上記書籍著者)たちは、上記の知見を得た時点ではマインドフルネスに出会ってはいませんでしたが、その後「マインドフルネス認知療法」(Mindfulness-Based Cognitive Therapy)を創始しました。

同書には、J・ティーズデールが、仏教僧であるAjahn Sumedhoの講演を聴講しマインドフルネス瞑想に出会った際の衝撃を、以下のように記述しています。

「John(ティーズデール)は、Sumedhoが述べた仏教による苦悩の分析の核心部にあるアイデアと認知療法の基本的仮説の類似性に衝撃を受けた。両方のアプローチが、私たちを不幸にするのは経験そのものではなく、(仏教分析では)私たちの経験との関係または(Beckの分析では)私たちの経験の解釈であることを強調していた。また仏教のマインドフルネス瞑想の中核が、思考として(つまり、「真実」や「私」としてではなく、精神的事象として)思考と関係していくことの習得を含むことも明白であった。人はこうすることで、自分の行動をコントロールしたり、不幸な心の状態を作り上げる役に立たない思考パターンの影響から自身を解放できるのだ。」

あなたの悩み苦しみがなくなりますように

あなたが幸せでありますように